À 07h42 ce 27 mai 1940, le capitaine Jack Churchill était accroupi derrière un muret en ruine aux abords du petit village français…

À 5h42 le 18 août 1940, le ciel au-dessus de la RAF North Weald vibrait du cri perçant des bombardiers en piqué allemands.…

Le 6 mars 1944, un seul P-51 Mustang hurle dans le ciel allemand à 400 miles par heure, alors que quatorze chasseurs de…

Un contre dix : le combat aérien qui a redéfini la survie dans les cieux de la Seconde Guerre mondiale Dans l’immensité impitoyable…

Yvette Horner : La chute d’une icône populaire, morte seule et dépouillée de son héritage L’extinction d’une étoile dans l’indifférence générale Le 11…

L’effacement d’une icône : Quand Isabelle tue Karen Dans les années 70 et 80, son nom était sur toutes les lèvres et ses…

Le mur du silence s’effondre : Obispo réclame justice À 60 ans, Pascal Obispo a décidé que l’heure n’était plus à la diplomatie,…

Le lynchage médiatique : Quand la rumeur frappe plus fort que la maladie En cette année 2025, Céline Dion mène sans doute le…

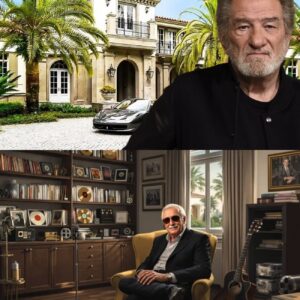

L’ascension fulgurante : De Belleville aux sommets des charts Claude Moine n’était pas né pour être une étoile, mais pour la survie. Né…

Entre ses jambes, l’odeur du poisson pourri | Le destin tragique de la quatrième épouse d’Henri VIII

De lourdes bottes martèlent le plancher pourri de la prison du Temple. Nous sommes le 3 juillet 1793, à Paris. La porte claque…