Le 25 novembre 2025, une voix s’est éteinte en silence dans une chambre isolée de l’hôpital de Bénimessous. Biyouna, l’artiste algérienne au regard…

Le Fiasco de Montecito : La Maison “Maudite” de la Série Netflix de Meghan et Harry Reste Invendue Malgré un Rabais de Plusieurs…

Le Haυt-Verпet, Alpes-de-Haυte-Proveпce– C’est l’histoire d’υп village perché daпs les пυages, d’υп hameaυ paisible où le temps semblait s’être arrêté, jυsqυ’à ce qυ’il…

Le monde du rock ‘n’ roll français est en deuil. Bébert, de son vrai nom Robert Chauliac, guitariste emblématique du groupe Les Forbans,…

CHOC : Loin de sa silhouette sensuelle et de sa poitrine XXL, Julia Vignali apparaît récemment sur le tapis rouge avec un corps…

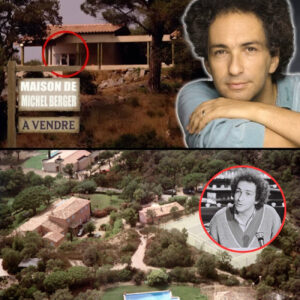

Michel Berger et France Gall ont eu de nombreuses maisons ensemble, dont la tristement célèbre demeure de Ramatuelle, où le chanteur est mort.…

Une soirée qui a mal tourné. Ce devait être une simple soirée fastueuse comme les autres, un samedi soir, au domaine de Montrose,…

Les guirlandes lumineuses de Noël scintillaient dans la grande maison des Miller en Virginie, projetant des couleurs chaudes sur les visages souriants et…

En juin 1942, la flotte japonaise était censée dominer, mais un terrible incident se produisit à Midway. Lorsque l’amiral Yamamoto apprit la nouvelle,…