Juin 1944. L’enfer vert claustrophobique du bokeh normand. Un simple fil téléphonique de 225 grammes est sur le point de paralyser 56 tonnes…

Star Academy 2025 : La Production Porte Plainte Après des Propos “Intolérables” – L’Aventure Gâchée Par la Haine en Ligne L’atmosphère qui règne…

Star Academy 2025 : Larmes, Surprise et Favoritisme – Le Top 3 Dévoile l’Élève qui Partira Directement en Tournée La semaine de la…

Star Academy 2025 : Michael Goldman recadre sévèrement Jeanne après son évaluation “trop moyenne” et lui annonce sa deuxième nomination consécutive La tension…

Alors qu’il faisait incinérer sa femme enceinte, le mari ouvrit le cercueil pour un dernier regard… et vit son ventre bouger. Il interrompit…

Le cliquetis des couverts et le murmure des conversations mondaines emplissaient la salle à manger de L’Azur, le restaurant le plus cher de…

Un homme seul au cœur inimaginable C’était l’hiver 1979, dans le Kentucky rural, lorsqu’un veuf discret nommé Thomas Reynolds, mécanicien de 42 ans…

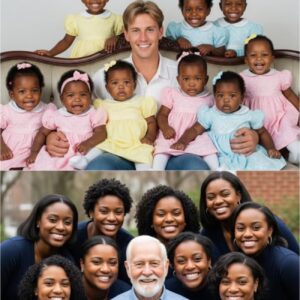

Karen appelle la police au sujet d’une mère noire avec un enfant blanc et le regrette immédiatement.

Elle était douloureusement consciente que les femmes noires étaient souvent victimes d’injustice dans de telles situations. L’agent jeta un coup d’œil à Maria,…

Tout a commencé comme beaucoup d’histoires de transformation : discrètement, de façon inattendue et avec une douleur que personne n’aurait jamais osé souhaiter.…