Septembre 1902, la jungle philippine. Un caporal américain vide son revolver. Six balles, toutes tirées en plein torse. Le guerrier Moro continue de…

Des chasseurs allemands se rapprochaient à grande vitesse, fonçant sur une formation de bombardiers qui perdaient du carburant et se retrouvaient sous le…

L’élimination de Léo lors du prime de la tournée de la Star Academy, ce samedi 13 décembre 2025, a été un véritable coup de…

L’esclave Maya, une jeune fille d’origine modeste, avait été vendue par sa propre famille durant une période de sécheresse et de famine. Jamais…

« Il y a quelque chose qui ne va pas », murmura la sage-femme. Lorsque Grace Mbele, âgée de 29 ans, a commencé…

Le dîner dans le restaurant le plus huppé de Mendoza était censé être une célébration, le genre d’événement qui ressemble moins à une…

Une sans-abri a fait irruption dans un enterrement organisé par la mafia et a accompli l’impossible : elle les a empêchés d’enterrer vivant le…

La salle d’audience bourdonnait de tension et de curiosité. Les journalistes remplissaient les bancs aux côtés des habitants de la ville, leurs yeux…

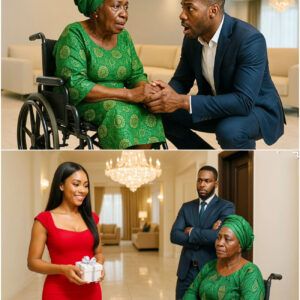

Le matin précédant le mariage, le manoir était plongé dans un silence pesant. Jeremy, vêtu de son costume bleu marine, était prêt à…