Scandale à Saint-Malo : Une Grenade de Maintien de l’Ordre Blesse Trois Manifestants, Dont Deux Femmes de 76 Ans, Lors de la Venue…

Dîner Choc au Thoumieux : La Vérité Explosive sur la Rencontre entre Cyril Hanouna, Jordan Bardella et Marine Le Pen Dîner Choc au…

Départ “Houleux” de CNews : Les Coulisses Secrètes du Transfert de Nathan Devers, Figure de l’Ère Pascal Praud, Révélées Départ “Houleux” de CNews…

« Nous Sommes des Spartiates ! » : Quand un Député RN Fait Basculer l’Assemblée Nationale dans le Chaos et la Crise de…

« On Nous Traite de Défaitistes » : L’Expert Qui Démolit le Récit Occidental – L’Ukraine, et Non la Russie, Serait l’Agresseur Originel…

Le Kremlin Brise le Silence : Le Message “Incroyable” de Poutine à Marine Le Pen qui Humilie Macron et Redéfinit la Réalité Française…

Jordan Bardella : « Ça fait 40 ans que l’État a démissionné » – Le diagnostic choc d’une France au bord de la…

ASILE POLITIQUE POUR DES FRANÇAIS AUX ÉTATS-UNIS : L’Alliance Explosive Trump-RN Face à la Dictature d’Opinion qui Broie les Libertés. Article: ASILE POLITIQUE…

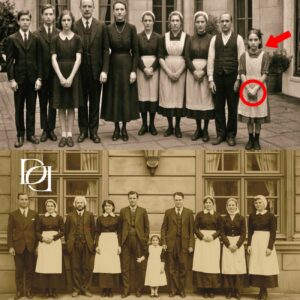

Avez-vous déjà pensé à ce qu’une simple photographie peut cacher ? Et si derrière un sourire d’enfant se dissimulait toute une vie volée…