Imaginez la douce lueur des lampes à huile réchauffant votre peau, leur lumière vacillant sur la soie, l’or, et le bord d’un lit…

Lorsque des guerriers buvaient du vin dans le crâne de leurs ennemis et que des enfants disparaissaient dans des flammes rugissantes, le monde…

Imaginez vivre dans une ville où chaque semaine des dizaines de milliers de citoyens se rassemblaient dans un stade colossal pour assister à…

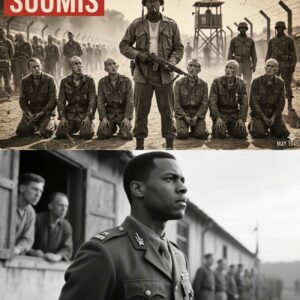

Une prisonnière française eut un enfant avec un soldat allemand de haut rang — mais une fin tragique

J’ai accouché à l’intérieur d’un camp de prisonnières allemand, seule, dans le noir, la main plaquée sur ma propre bouche pour que personne…

Graz, 1689. En Autriche, Maria Anna de Bavière est toujours en vie, pourtant son nom disparaît déjà des registres de la cour. Ce…

Le 14 octobre 1944, avant même que le soleil ne perce la brume, un convoi s’arrêta sur une route secondaire bordée de pins…

L’aube se lève sur Rome en ce 17 février de l’an 1600. La Piazza Campo dei Fiori demeure encore déserte, mais ce calme…

Imaginez vivre dans un monastère isolé sur la côte irlandaise, consacrant votre vie à la prière et à la copie de manuscrits sacrés.…

Derrière chaque portrait officiel, il y a un mensonge. Un visage parfait, lisse, royal. Mais la vérité est bien plus terrible, parce que…