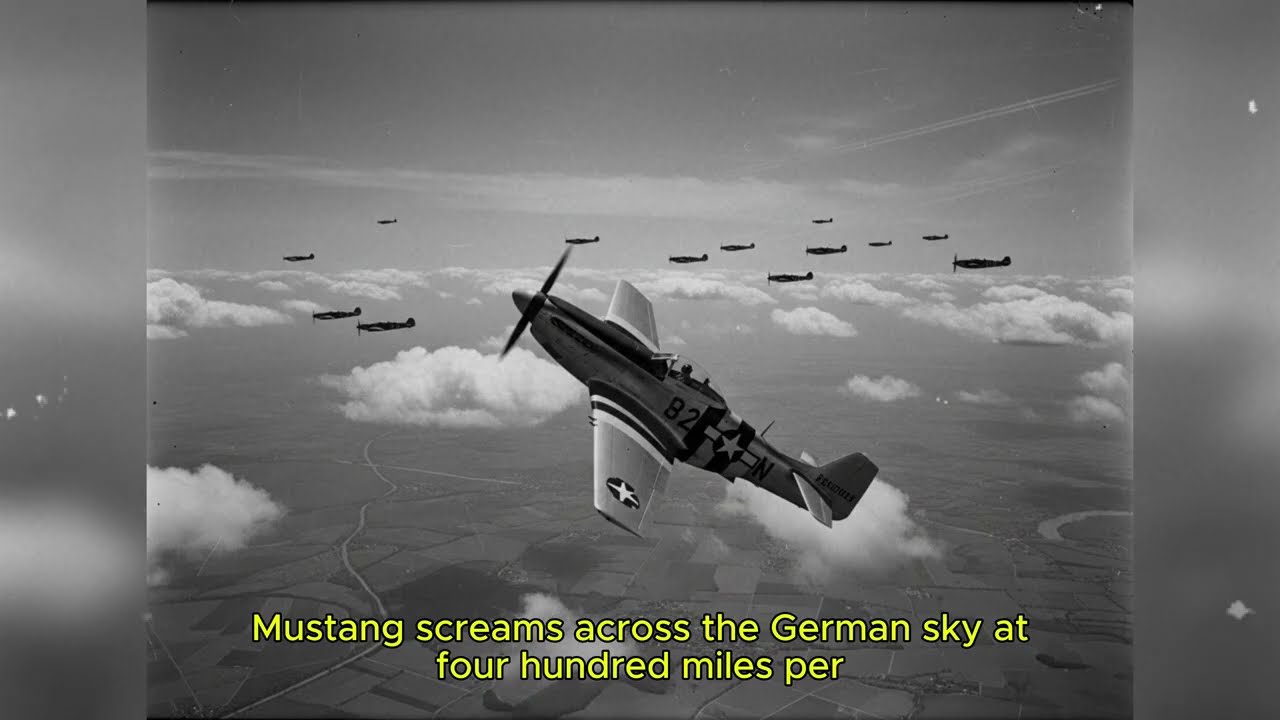

Le 6 mars 1944, un seul P-51 Mustang hurle dans le ciel allemand à 400 miles par heure, alors que quatorze chasseurs de la Luftwaffe se rapprochent de lui sous tous les angles. Le pilote n’a que vingt-deux ans et il est au combat depuis exactement neuf jours. En seulement trois minutes, il va réécrire ce que le monde croit possible. La guerre aérienne au-dessus de l’Europe au début de l’année 1944 est un problème mathématique écrit dans le sang. Les formations de bombardiers américains traversent le Reich par vagues de cinq cents avions. Chaque forteresse volante transporte dix hommes, et la Eighth Air Force les perd à un rythme qui rend les planificateurs physiquement malades. Sur certaines missions, un bombardier sur quatre ne revient jamais. Les calculs sont simples et terrifiants : à ce rythme, les chances d’un équipage de survivre à vingt-cinq missions frôlent le zéro.

Le problème réside dans la portée. Les Republic P-47 Thunderbolt peuvent escorter les bombardiers sur une partie du trajet, puis les jauges de carburant chutent et les chasseurs doivent rebrousser chemin. Les bombardiers continuent alors seuls. Les chasseurs Messerschmitt et Focke-Wulf attendent dans les brèches, patients comme des loups. Ils savent exactement où les escortes américaines doivent abandonner leurs protégés et ils frappent dans le silence qui suit. Les ingénieurs ont tout essayé : réservoirs largables, cellules de carburant auxiliaires, armement réduit pour gagner du poids, mais rien ne comble l’écart. Les bombardiers ont besoin d’un chasseur capable de voler jusqu’à Berlin et d’en revenir. Un tel avion n’existe pas encore. Puis, North American Aviation dévoile le P-51 Mustang. Il arrive doté d’un moteur britannique Rolls-Royce Merlin et d’une aile à flux laminaire qui fend l’air comme une lame de scalpel.

Sur le papier, il peut atteindre la capitale allemande et revenir. En pratique, les premiers pilotes l’appellent autrement : le faiseur de veuves, le piège mortel, un cercueil ailé. Les plaintes sont chirurgicales et spécifiques. La conception de la verrière crée des angles morts qui engloutissent des quadrants entiers du ciel ; dans un combat tournoyant, les angles morts tuent. Le système de carburant est capricieux, les réservoirs ne parviennent parfois pas à s’alimenter correctement à haute altitude, provoquant l’arrêt du moteur tandis que l’hélice tourne inutilement dans le vide. La gravité prend alors le dessus. Le train d’atterrissage a la réputation de s’effondrer sur les pistes accidentées. Plus d’un pilote survit au combat pour finir par faire la roue sur une piste dans une pluie d’étincelles et d’aluminium déchiqueté. Cependant, l’autonomie est indéniable, alors les Mustang sont déployés malgré tout. Les unités passent du Thunderbolt au P-51 tout au long de l’hiver 1943. Les pilotes grognent, regrettant la robustesse du Thunderbolt et son moteur en étoile qui encaisse les coups et continue de tourner. Le Mustang semble fragile en comparaison, léger, rapide et impitoyable.

L’un de ces pilotes sceptiques est un garçon de ferme de l’Iowa nommé le sous-lieutenant Robert Johnson. Il arrive en Angleterre en février 1944. Son carnet de vol affiche deux cents heures de vol, dont aucune n’impliquait quelqu’un essayant de l’abattre. Son commandant d’escadrille l’assigne à voler en tant qu’ailier pour un vétéran : rester proche, regarder, apprendre, et ne rien faire de créatif. Le temps au-dessus de l’East Anglia est fidèle à lui-même en fin d’hiver : nuages bas, crachin persistant et brouillard rampant sur les aérodromes comme une créature vivante. Les mécaniciens travaillent dans le froid, les mains engourdies, le souffle embrumé alors qu’ils vérifient les conduites de carburant, les niveaux d’huile et l’alimentation des munitions. Johnson passe sa première semaine à effectuer des sorties d’entraînement, des vols en formation, des passes de tir contre des manches à air remorquées et des procédures d’urgence. Le Mustang se comporte différemment des avions d’entraînement qu’il a pilotés aux États-Unis ; plus léger aux commandes, plus réactif, il ne demande qu’à aller vite. Le maintenir en formation donne l’impression de retenir un lévrier.

Le 5 mars, son escadrille reçoit l’ordre d’une mission d’escorte à portée maximale. La cible est une usine de roulements à billes située au cœur de l’Allemagne. Les bombardiers voleront pendant des heures, et les chasseurs iront plus loin qu’aucun autre chasseur américain dans cette guerre. Le chef d’élément de Johnson lui fait un briefing la veille : rester groupé, économiser le carburant, et si quelque chose arrive ou si le chef est abattu, rentrer immédiatement à la base. Ne pas essayer d’être un héros. Les nouveaux pilotes qui tentent l’héroïsme meurent dès leur première semaine. Johnson acquiesce, il comprend. La mission est lancée avant l’aube. Les moteurs s’ébrouent dans l’obscurité, les flammes d’échappement scintillent en bleu dans la pénombre. Un par par un, les Mustang roulent vers la piste. La main de Johnson repose sur la manette des gaz, il sent les vibrations du moteur à travers la cellule, jusque dans sa poitrine. Ils montent à travers la couche nuageuse et débouchent au soleil à 15 000 pieds. Les bombardiers sont déjà là, empilés dans des boîtes de combat qui s’étirent sur des kilomètres. Les traînées de condensation marquent le ciel comme de la craie sur de l’ardoise. Les formations virent à l’est. L’Allemagne attend au-delà de l’horizon.

La mission se déroule sans accroc pendant deux heures, puis les radios crépitent : des ennemis en haut et au nord. Les mitrailleurs des bombardiers ouvrent le feu les premiers, les balles traçantes arc-en-ciel traversent le ciel en flux néon. Les chasseurs de la Luftwaffe plongent à travers les formations, effectuant des tonneaux et tirant, avant de remonter avant que l’escorte ne puisse réagir. L’élément de Johnson vire brusquement. Son chef annonce la manœuvre à la radio et Johnson suit, ses yeux scannant le ciel pour tenter de suivre six choses à la fois. Un Focke-Wulf passe en trombe, si près qu’il peut voir la tête du pilote tourner, puis il disparaît. Le combat s’étend sur vingt milles de ciel. Johnson perd de vue son chef dans un banc de nuages. Il appelle à la radio, sans réponse. Il grimpe, scrute, vérifie son carburant et vire à l’ouest. Le protocole est clair : si l’on est séparé, on rentre. Il est à dix minutes du vol de retour lorsqu’il les voit : quatorze chasseurs allemands encerclant un B-17 désemparé. Le bombardier traîne de la fumée de deux moteurs, il a quitté la formation et boite vers l’ouest, seul et moribond. Les chasseurs allemands attaquent à tour de rôle, l’un plonge, tire et remonte, tandis que le suivant suit. Ils sont méthodiques, patients, sachant que le bombardier ne peut pas s’échapper. La jauge de carburant de Johnson indique la moitié. La procédure dit de rentrer, la logique dit de rentrer, l’arithmétique dit qu’un P-51 ne peut pas engager quatorze chasseurs ennemis et survivre. Il pousse la manette des gaz en avant et plonge.

Robert Johnson a grandi dans un endroit où les machines comptaient plus que le pedigree. Le centre de l’Iowa, une terre plate avec des champs de maïs s’étendant à l’infini. Les fermes se mesuraient en sections et les familles par la quantité de travail accomplie avant la nuit. La famille Johnson gérait une exploitation modeste : porcs, céréales et une douzaine de vaches laitières. Robert était l’enfant du milieu, calme, observateur et doué de ses mains. Il a découvert les moteurs très tôt. Son père possédait un tracteur Ford de 1932 qui tombait en panne chaque semaine : problèmes de magnéto, carburateur encrassé, ou bloc moteur fissuré perdant de l’huile. La plupart des fermiers l’auraient envoyé à la casse, mais le père de Johnson n’avait pas les moyens de le remplacer. Robert, alors âgé de douze ans, a appris à le réparer. Il lisait les manuels à la lampe à pétrole, démontait les composants sur la table de la cuisine, nettoyait les pièces avec du solvant et les remontait par logique et à tâtons. Le tracteur a fonctionné et a continué de tourner. Son père a cessé d’appeler le mécanicien de la ville. À seize ans, Robert réparait l’équipement des voisins contre rémunération : tracteurs, batteuses, camions aux moteurs fatigués. Il s’est forgé une réputation de rapidité, de fiabilité et de prix modiques. Il économisait tout ce qu’il gagnait dans une boîte de café sous son lit, car il avait un plan.

Il y avait une piste en herbe à vingt milles au sud où un pilote de démonstration proposait des vols de quinze minutes pour un dollar. Robert s’y rendit à vélo un samedi de l’été 1938, paya son dollar et grimpa dans le cockpit avant d’un biplan Travel Air. Le moteur pétarada, l’hélice devint un flou, ils roulèrent sur l’herbe et décollèrent. Il ressentit le moment exact où les roues quittèrent la terre. Le monde s’éloigna, les champs devinrent des carrés de patchwork, les routes des fils, et l’horizon se courba. Il pouvait voir trois comtés depuis 2 000 pieds. Le vent hurlait, les haubans chantaient, le moteur martelait : c’était la chose la plus bruyante et la plus belle qu’il ait jamais vécue. Il voulait recommencer. Il revint chaque samedi pendant un an, dépensant l’argent des réparations en heures de vol. Le pilote était un vétéran de la Grande Guerre qui avait effectué des missions d’observation au-dessus de la France, ayant survécu après avoir été abattu deux fois. Il reconnut quelque chose dans ce gamin de ferme silencieux. Il offrit à Johnson un marché : travailler sur la piste, ravitailler les avions, réparer la toile, entretenir les moteurs, en échange d’une instruction de vol gratuite. Johnson accepta immédiatement. Il vola en solo après huit heures et obtint sa licence privée à dix-sept ans. À dix-huit ans, il affichait cent heures de vol et un brevet commercial. Il prit un emploi pour transporter du fret, du courrier ou occasionnellement un passager sur de courts trajets. Il apprit à voler par tous les temps par nécessité, la navigation à l’estime et l’improvisation mécanique lorsqu’un moteur toussait à 4 000 pieds.

Puis survint le 7 décembre 1941. Il apprit la nouvelle par la radio dans un hangar à Omaha : Pearl Harbor, la guerre. Il s’engagea le lendemain matin. Le recruteur lui demanda s’il avait de l’expérience et Johnson lui montra son carnet de vol. Le recruteur sourit et Johnson fut intégré à l’Army Air Forces dès midi. Il s’attendait à piloter des chasseurs immédiatement, mais on l’envoya à l’entraînement avancé : plus d’heures sur divers appareils comme l’AT-6 Texan et le P-40 Warhawk, pratiquant le vol en formation, le tir, la voltige et la navigation. Il était bon dans tous les domaines, non pas flamboyant, mais solide et fiable, le genre de pilote en qui les instructeurs ont confiance. Il reçut ses galons d’officier à l’été 1943. La guerre battait son plein : l’Afrique du Nord était tombée, la Sicile aussi, l’Italie saignait et la campagne aérienne sur l’Allemagne s’intensifiait. Le besoin de pilotes était immense. Johnson fut envoyé en Angleterre en février 1944 pour rejoindre le 357th Fighter Group à la base de la RAF à Leiston. Le groupe volait sur P-51 Mustang et n’était opérationnel que depuis quelques semaines. Tout le monde apprenait : l’avion, les tactiques, l’ennemi. Ses camarades étaient un mélange de garçons de ferme, de jeunes des villes comme Brooklyn ou Chicago, un ancien épandeur du Texas et un étudiant du Massachusetts citant Hemingway. Aucun n’avait connu le combat. Les vétérans qui les briefaient parlaient sans détour : le combat aérien au-dessus de l’Allemagne n’avait rien des films d’entraînement. Ce n’était pas gracieux ; les duels se dissolvaient en chaos en quelques secondes. On ne voyait jamais le chasseur qui vous tuait, seulement celui que l’on poursuivait. Si l’on survivait aux cinq premières missions, les probabilités s’amélioraient, mais la plupart n’y parvenaient pas. Johnson écoutait, prenait des notes et posait des questions pratiques : vérifier constamment ses six heures, ne jamais voler droit et à plat plus de dix secondes, et si le moteur était touché, plonger vers les nuages.

Il effectua sa première mission de combat le 28 février. Rien ne se passa : huit heures dans le cockpit sans contact ennemi. Il escorta les bombardiers, les regarda larguer leurs charges et revint avec juste assez de carburant pour dix minutes de vol. Ses mains tremblaient en descendant de l’avion à cause de l’adrénaline. Les trois missions suivantes furent similaires : longues, froides, tendues mais calmes. Le 5 mars, tout changea. Lors de la mission vers l’usine de roulements, après avoir été séparé et avoir repéré le bombardier en détresse, Johnson prit une décision qui violait toutes les règles enseignées. Le problème auquel la Eighth Air Force faisait face au début de 1944 était une accumulation d’échecs compréhensibles qui menaçaient toute la campagne de bombardement stratégique. Premier échec : la doctrine supposait que les formations pouvaient se défendre seules grâce aux mitrailleuses de calibre .50 créant un rideau de plomb. La Luftwaffe prouva que c’était faux en attaquant de face à des vitesses de fermeture de 600 mph, là où les mitrailleuses des bombardiers ne pouvaient pas suivre. Deuxième échec : le manque de portée des chasseurs d’escorte. Le P-47 Thunderbolt était superbe mais gourmand en carburant, laissant les bombardiers seuls une fois la frontière allemande passée. Les Allemands appelaient cette zone la zone de la mort. Troisième échec : le taux de remplacement des équipages ne suivait pas les pertes. En octobre 1943, plus de 200 bombardiers furent perdus en un seul mois. La campagne devenait insoutenable.

La solution vint du P-51 Mustang. Conçu à l’origine pour les Britanniques avec un moteur Allison médiocre en haute altitude, il fut transformé par l’installation d’un moteur Rolls-Royce Merlin. Les résultats furent extraordinaires : le Mustang pouvait croiser à 400 mph, atteindre 42 000 pieds et, grâce à ses réservoirs largables, voler jusqu’à Berlin et revenir. Cependant, il avait des défauts : un système de carburant complexe, une verrière obstruant la vision vers l’arrière et un train d’atterrissage étroit. Les premiers rapports de combat étaient mitigés, certains pilotes demandant même à retourner sur P-47. Mais les chiffres étaient clairs : le Mustang était le seul avion capable d’escorter les bombardiers au cœur de l’Allemagne. Les pilotes devaient s’adapter. C’est ainsi que Johnson se retrouva seul face à quatorze chasseurs allemands. Ils attaquaient méthodiquement le B-17 blessé. Johnson vérifia son carburant : la moitié, assez pour rentrer, pas pour un engagement prolongé. Il pensa aux dix hommes à bord du bombardier, probablement terrifiés et attendant la mort. Il oublia l’arithmétique suicidaire, bascula son appareil et plongea.

Son plongeon le fit passer de 28 000 à 15 000 pieds en quarante secondes. Le Mustang accéléra au-delà de 400 nœuds, la cellule vibra et le vent hurla. Il se stabilisa à 200 mètres derrière le Focke-Wulf le plus proche. Le pilote allemand ne l’avait pas vu. Johnson centra sa mire et ouvrit le feu. Les six mitrailleuses de calibre .50 rugirent, l’empennage du Focke-Wulf se désintégra et l’avion partit en vrille. Maintenant, les Allemands l’avaient repéré. Deux Messerschmitt 109 virèrent vers lui. Johnson tira violemment sur le manche, le Mustang répondit instantanément. Les 109 étaient pilotés par des vétérans travaillant en équipe, essayant de le coincer. Johnson utilisa l’avantage de vitesse du Mustang pour creuser l’écart, les attira loin du bombardier, puis vira brusquement. Il toucha l’un des 109 à l’emplanture de l’aile ; l’avion s’enflamma et le pilote s’éjecta. Le second 109 rompit le combat. Johnson vérifia ses arrières : dégagé. Il chercha le bombardier, toujours entouré par les douze chasseurs restants qui s’étaient regroupés, furieux. Quatre d’entre eux se tournèrent vers lui. Chaque instinct, chaque heure d’entraînement lui disait de fuir, mais il fit face.

Les quatre Allemands se déployèrent pour l’attaquer sous plusieurs angles. Johnson ne chercha pas à manœuvrer de manière défensive, il fonça droit sur eux à plein régime dans un jeu de poule mouillée à 600 mph de vitesse relative. Les Allemands tirèrent les premiers, mais Johnson attendit d’être à 100 mètres pour lâcher une rafale avant de passer sous eux en tonneau. Un avion ennemi commença à fumer. Le bombardier profita de la distraction pour plonger dans une épaisse couche nuageuse à 8 000 pieds. Johnson le suivit, tout comme les chasseurs allemands restants. Dans le gris total, Johnson volait aux instruments. Il déboucha sous les nuages à 6 000 pieds, le bombardier était juste devant lui. Les Allemands arrivèrent quelques secondes plus tard et se préparèrent pour une nouvelle attaque coordonnée. Il en restait huit, dont deux endommagés. Johnson grimpa à nouveau à leur rencontre. Cette fois, ils ne s’éparpillèrent pas : ce fut un face-à-face apocalyptique. Le pare-brise de Johnson se fissura, une aile fut touchée, mais il continua de tirer. Un Messerschmitt explosa en plein vol. Puis un Focke-Wulf se plaça derrière lui et cribla son fuselage de balles. Le liquide hydraulique aspergea sa verrière, les commandes devinrent lourdes. Sans hydraulique, l’atterrissage serait fatal, mais il l’ignora.

Il ne restait que cinq ou six chasseurs. Johnson n’avait plus qu’une dizaine de secondes de munitions. Il aligna un Focke-Wulf, attendit le tir parfait et stoppa son moteur. Ses armes cliquetèrent : à sec. Les Allemands ne le savaient pas. Johnson fit mine d’attaquer à nouveau, et les Allemands, intimidés par ce qu’ils avaient vu, restèrent sur la défensive. À court de carburant et de munitions eux aussi, et ayant perdu trop de camarades, ils finirent par rompre le combat. Johnson, les mains tremblantes et le cœur battant, rejoignit le bombardier. Le mitrailleur de sabord lui fit un signe de la main. Ils volèrent ensemble pendant vingt minutes jusqu’aux côtes anglaises. Johnson mit le cap sur Leiston, signalant à la tour qu’il arrivait sans volets ni freins. Il sortit le train manuellement, sans savoir s’il était verrouillé. Il toucha le sol à grande vitesse, le Mustang roula sur toute la longueur de la piste et s’arrêta à dix pieds de la clôture. Il resta assis un moment, respirant enfin. L’avion était criblé de 43 impacts, la toile des ailes était déchiquetée. Lorsqu’on lui demanda combien il en avait eu, il ne répondit pas, il ne comptait pas. Seules les caméras de bord raconteraient l’histoire.

Son commandant d’escadrille le recommanda pour la Distinguished Service Cross. Les rapports confirmèrent que Johnson avait détruit au moins six avions et endommagé trois autres en trois minutes. Cette action non autorisée prouva que le Mustang pouvait supporter des manœuvres bien au-delà des limites théoriques des ingénieurs. Les films montraient des virages à 7G et des piqués extrêmes que la structure supportait sans faillir. North American Aviation mit à jour le manuel de vol : le P-51 était bien plus performant qu’on ne le pensait. Une nouvelle doctrine d’agression calculée naquit. Les pilotes apprirent à ne plus fuir devant le nombre, mais à imposer le doute à l’ennemi par une offensive brutale. Les pertes de bombardiers chutèrent drastiquement dans les mois qui suivirent. Johnson devint instructeur, enseignant que la peur ne devait pas paralyser mais aiguiser les sens. Son message se propagea jusqu’au Pacifique.

Après 73 missions de plus, Johnson rentra en Iowa en 1945. Il retrouva la ferme, le silence et le travail manuel, ne parlant jamais de ses médailles. Il se maria, éleva trois enfants et travailla comme mécanicien. Ce n’est qu’en 1977 qu’un chercheur de l’Air Force le contacta pour confirmer les détails de ce fameux 6 mars. Sa réponse était restée la même : le bombardier avait besoin d’aide. En 1998, il assista à la dédicace d’un Mustang restauré au Texas. Face à de jeunes pilotes de chasse, il expliqua que le courage n’est pas l’absence de peur, mais ce que l’on fait quand on est terrifié parce que quelqu’un a besoin de nous. Robert Johnson s’éteignit en 2006 à l’âge de 84 ans. À son enterrement, quatre Mustang effectuèrent un passage en formation “missing man”. Son histoire demeure un pilier de l’instruction aérienne : une seule personne, armée de compétence et de courage, peut changer le cours de l’histoire. Le Mustang n’était qu’une machine d’aluminium et d’acier ; ce sont des hommes comme Robert qui ont gagné la guerre.