Des chasseurs allemands se rapprochaient à grande vitesse, fonçant sur une formation de bombardiers qui perdaient du carburant et se retrouvaient sous le feu. Et là, il y avait un pilote qui ignorait toutes les règles du manuel et ordonnait à son équipage de tenir bon. Il allait faire quelque chose que personne n’avait jamais tenté dans le ciel européen. On le prenait pour un fou. Cinq minutes plus tard, ils étaient vivants et la Luftwaffe avait un nouveau cauchemar à rapporter.

L’hiver de 1943 s’était enfoncé profondément dans les affres de chaque aviateur stationné en Angleterre. La glace se formait sur les vitres et la respiration embuait les masques à oxygène. En dessous, le patchwork de la campagne britannique disparaissait sous un brouillard de décembre, tandis qu’au-dessus, les traînées blanches de mille bombardiers griffaient le plafond gris de la guerre. C’était le point culminant de l’offensive combinée des bombardiers.

La 8e armée de l’air avait adopté la stratégie du bombardement de précision en plein jour, une doctrine fondée sur la confiance américaine et l’espoir que le viseur Norden pouvait frapper un baril de cornichons à 6 000 mètres d’altitude. En théorie, des vagues de B-17, des forteresses volantes, traverseraient l’Europe occupée, détruiraient les infrastructures de guerre allemandes et rentreraient chez elles sous l’ombrelle protectrice de leur propre puissance de feu. En pratique, c’était un massacre.

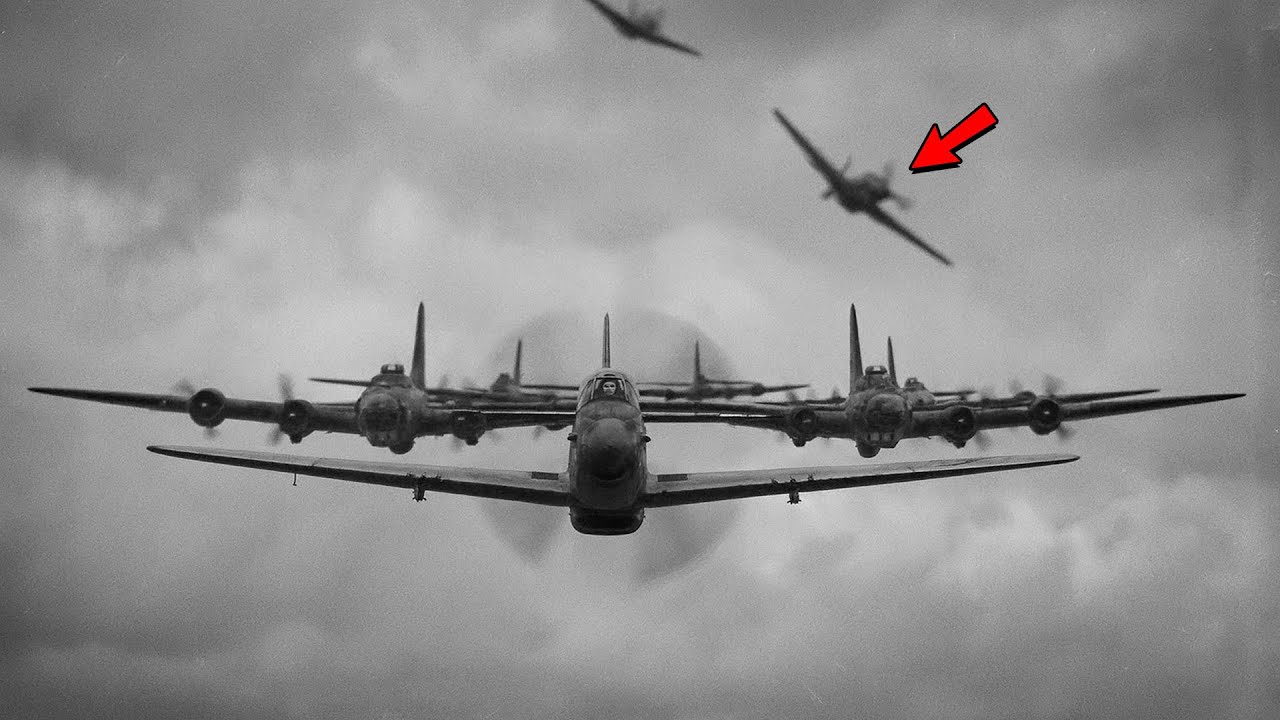

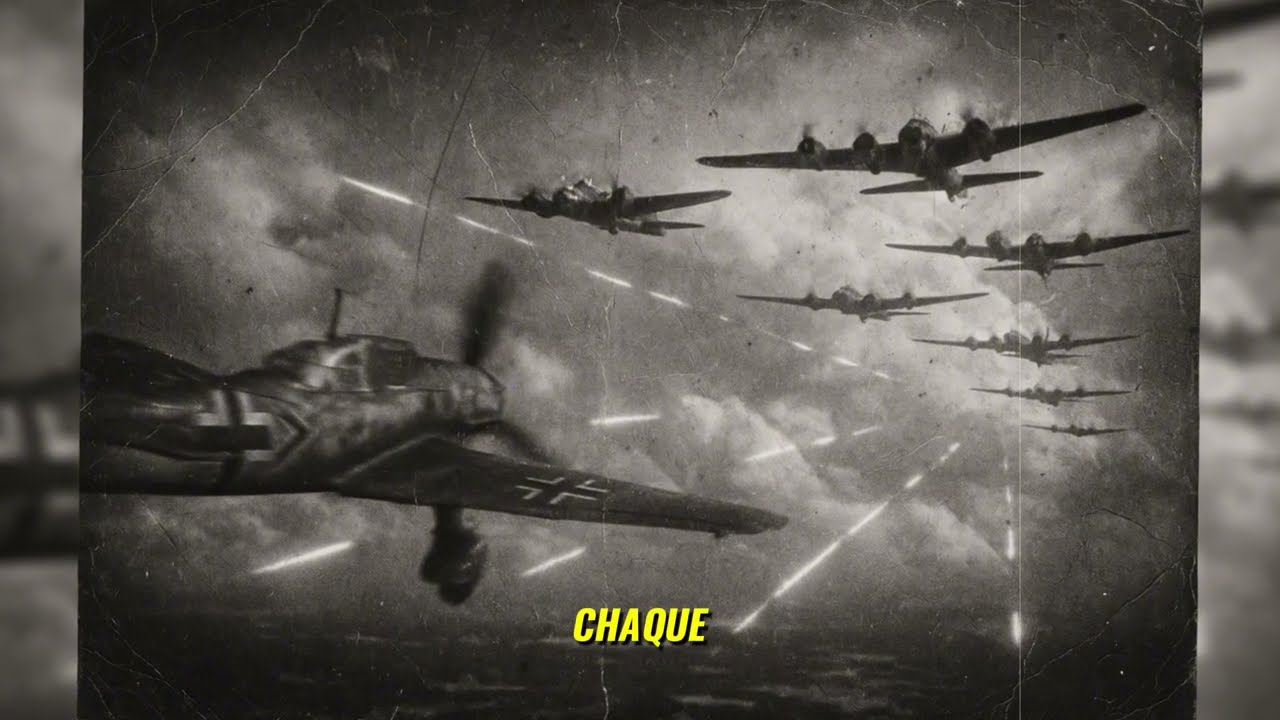

Les chasseurs allemands s’attaquaient aux formations de bombardiers avec une violence méthodique. Les Messerschmitt BF 109 et les Focke-Wulf 190 montaient en flèche, se positionnaient de face et fonçaient sur les formations à des vitesses dépassant les 800 km/h. L’attaque frontale était devenue la tactique signature des escadrons de chasseurs de la Luftwaffe. C’était brutal, efficace et psychologiquement dévastateur.

Les bombardiers n’avaient pas de canons de tir à l’avant. Leur tourelle de nez était équipée de deux mitrailleuses de calibre 12,7 mm, mais les tireurs n’avaient que quelques secondes pour suivre, viser et tirer avant que l’ennemi ne passe ou ne traverse la formation. La plupart des B-17 tombaient sans avoir jamais réussi à toucher leur attaquant de manière significative. Les tireurs le savaient, les pilotes le savaient et les Allemands le savaient aussi. En décembre, les taux de perte sur certaines missions dépassaient les 20%. Des escadrons entiers disparaissaient au-dessus de la vallée de la Ruhr ou des voies serrées de Schweinfurt. Les équipages volaient leur mission dans un état d’endurance fataliste, comptant les vols comme des jours de prison, sachant que les chances de survie étaient minces.

C’est dans ce contexte que des milliers de jeunes hommes n’ayant jamais vu de combat arrivèrent. Des garçons de ferme de l’Iowa, des mécaniciens de Terre-Haute, des abandonnés de l’université et des ouvriers d’usine qui s’étaient portés volontaires ou avaient été recrutés pour une guerre qui leur demandait de grimper dans des tubes d’aluminium et de voler dans des tempêtes d’acier. Ils apprirent la discipline de formation, la gestion de l’oxygène et comment viser avec un fusil à travers des gants gelés. Mais personne ne leur enseigna comment survivre à l’attaque frontale. Il n’y avait pas de manuel pour cela, juste l’acceptation et un peu de chance.

La 8e armée de l’air tenta des tactiques : des formations plus serrées, des altitudes décalées, des escortes de chasseurs quand la portée le permettait. Mais à la fin de 1943, les P-47 Thunderbolt et les P-38 Lightning peinaient à atteindre la frontière allemande avant de devoir faire demi-tour. Les bombardiers volaient seuls au-dessus du cœur du Reich et la Luftwaffe attendait.

Le bruit de tout cela était assourdissant et irréel. Le rugissement des moteurs Cyclone en puissance de croisière, le cliquetis des tourelles de mitrailleuse tournant sur leurs roulements à billes, le crépitement des radios alors que les pilotes annonçaient la position des ennemis, puis le cri des chasseurs plongeant, le martèlement staccato des canons de 20 mm perforant la peau d’aluminium, le bruit mouillé des balles frappant la chair et parfois le silence terrifiant lorsqu’un moteur s’arrête ou qu’une aile se replie et qu’un bombardier commence sa longue chute vers la terre.

C’est dans ce fourreau de feu que le lieutenant James Howard prit part à sa 23e mission. Il s’attendait à être envoyé dans le Pacifique. À la place, il fut affecté à la 8e armée de l’air et envoyé en Angleterre en tant que pilote de chasse au sein du 356e escadron de chasse, faisant partie du tout nouveau 354e groupe de chasse. Il volait sur des P-51 Mustang, des chasseurs élégants et à longue portée qui deviendraient plus tard les escortes les plus célèbres de la guerre. Mais à la fin de 1943, la force Mustang restait encore relativement petite. L’offensive des bombardiers atteignait son apogée et les pertes continuaient de s’accumuler.

Howard était plus âgé que la plupart des pilotes de chasse. À 30 ans, il était un vétéran au milieu d’une escadrille de jeunes de 22 ans. Il ne buvait pas beaucoup, ne cherchait pas de sensations fortes. Il étudiait les rapports de mission, posait des questions. Il pensait en termes de système : comment l’ennemi se déplaçait, comment fonctionnaient les formations, où étaient les failles. Ses camarades de l’escadrille le respectaient, mais ils ne comprenaient pas toujours ses méthodes. Il était compétent, calme et d’une audace étrange qui semblait moins relever de la bravoure que d’une réflexion logique. Il volait comme un homme qui résolvait une équation en temps réel.

Le 11 janvier 1944, Howard se vit assigner la mission d’escorter une formation de bombardiers visant des installations industrielles allemandes près d’Oschersleben, au cœur de l’Allemagne. C’était une mission à la portée maximale. Les chasseurs n’auraient juste assez de carburant pour atteindre les bombardiers, rester avec eux pendant quelques minutes cruciales et revenir en Angleterre avant que leur réservoir ne soit vide. Howard décolla dans le froid matinal, se forma avec son groupe et grimpa vers la ligne des bombardiers. Il n’avait aucune idée que dans moins d’une heure, il se retrouverait seul au-dessus de l’Allemagne, face à une décision pour laquelle aucune doctrine ne l’avait préparé.

La mission commença à se désintégrer à 20 minutes de la cible. Le ciel se couvrit de nuages au-dessus de la mer du Nord. La visibilité diminua. La discipline radio se relâcha, tandis que la formation avait du mal à maintenir le contact visuel. La ligne de bombardiers s’étira, perdit sa cohésion et devint vulnérable. Puis les premiers chasseurs allemands apparurent. Ils venaient en groupes de quatre ou six, sortant du brouillard, se positionnant devant les bombardiers.

La Luftwaffe avait perfectionné l’art de l’interception, le transformant en une violence chorégraphiée. Les chasseurs grimpaient au-dessus et devant, se renversaient, puis plongeaient directement sur la formation tête la première. La vitesse de fermeture ne laissait au tireur que quelques secondes pour réagir, et la concentration de feu, canons et mitrailleuses convergeant sur un seul bombardier, était souvent catastrophique.

Les escortes P-51 engagèrent le combat. Des dogfights éclatèrent dans le ciel. Les pilotes rompirent la formation pour poursuivre les attaquants ou défendre les bombardiers sous le feu. En quelques minutes, la géométrie soignée de l’escorte se transforma en chaos. L’escadrille de Howard fut entraînée dans une lutte continue avec un groupe de Focke-Wulf. Il tira, manœuvra et essaya de se placer entre l’ennemi et les bombardiers, mais les calculs étaient impitoyables. Il y avait trop d’Allemands et trop peu d’escortes. Le carburant devenait déjà un problème. Chaque minute de combat brûlait des gallons qu’il ne pouvait pas se permettre de gaspiller.

Puis Howard leva les yeux et les aperçut. Une formation de B-17, peut-être une trentaine de bombardiers, s’était séparée du groupe principal et dérivait vers l’ouest. Ils étaient seuls, sans escorte en vue, et en dessous d’eux, montant en spirale tranquille, se trouvaient au moins une douzaine de chasseurs allemands prêts à attaquer. Howard vérifia son carburant, son emplacement. Il tenta de contacter son groupe à la radio : des grésillements. Il scruta le ciel à la recherche d’autres P-51 : aucun. Les bombardiers avaient quelques minutes, peut-être moins, avant la première attaque. S’il revenait en arrière, il pourrait rentrer chez lui. S’il se lançait seul dans la bataille, il serait en infériorité numérique de plus de dix contre un. Et même s’il survivait au premier assaut, la Luftwaffe l’assaillirait dès qu’il réaliserait qu’il était le seul défenseur. Ce n’était pas une décision couverte par la doctrine. Ce n’était pas un scénario enseigné lors de l’entraînement. C’était une simple et brutale équation : les abandonner ou combattre.

Howard poussa la manette des gaz et plongea vers les bombardiers. Les chasseurs allemands n’avaient pas encore lancé leur attaque. Ils se positionnaient encore, communiquaient, se préparaient à l’attaque. Howard savait qu’il avait un avantage : la surprise. Ils ne s’attendaient pas à ce qu’un seul Mustang vienne défier toute une escadrille. Il réduisit la distance rapidement. Les bombardiers devinrent plus grands dans son champ de vision. Il pouvait voir les tourelles à boules tourner, les mitrailleurs de flanc suivre les mouvements. La formation se resserrait instinctivement en réponse à la menace en dessous.

Puis le premier groupe de chasseurs allemands se détacha et plongea. Howard fit une roulade serrée, prit de l’avance et tira. Ses traçantes traversèrent l’air et frappèrent l’aile d’un Messerschmitt. Le chasseur se détourna, traînant une traînée de fumée. Les autres se dispersèrent. La confusion se propagea dans la formation allemande. Une escorte ne devrait pas poser de problèmes. Mais Howard ne volait pas comme un escorteur. Il volait comme un homme n’ayant rien à perdre et ayant une parfaite compréhension de la géométrie.

La Luftwaffe se réorganisa. Ils revinrent encore et encore. Attaque frontale, attaque de flanc, plongée en coupe de faux. Howard rencontra chacune d’elles avec du feu et des manœuvres. Il ne chercha pas à entrer dans un dogfight. Il ne poursuivit pas l’ennemi. Il resta proche des bombardiers et se transforma en le problème que chaque pilote allemand devait résoudre avant d’atteindre sa cible.

Et puis, il fit quelque chose que personne n’avait anticipé. Il vola au cœur même de la formation des bombardiers. L’escorte rapprochée était considérée comme une tactique défensive passive et inefficace. Personne ne volait à l’intérieur de la formation. Le risque était trop élevé. Les bombardiers volaient aile contre aile dans une formation serrée, avec peu de place pour l’erreur. La turbulence des hélices et des courants d’air créait des murs invisibles d’air perturbé. Un chasseur pris dans le sillage pouvait perdre le contrôle, entrer en collision ou être abattu par le feu ami. Les mitrailleurs des bombardiers étaient formés pour tirer sur tous ceux qui bougeaient dans leur champ de tir. Amis ou ennemis, si c’était proche et rapide, ils tiraient.

Mais Howard comprenait quelque chose que les rédacteurs de la doctrine ne saisissaient pas. L’attaque frontale allemande dépendait d’une ligne de tir claire. Les chasseurs avaient besoin d’une trajectoire droite, d’une grande vitesse et d’un champ de tir dégagé. Si un chasseur défenseur se positionnait directement devant les bombardiers, entre les Allemands et leurs cibles, les attaquants avaient alors deux options : se retirer ou risquer une collision frontale avec un adversaire armé, voyageant à des vitesses combinées dépassant les 600 mètres par seconde.

Howard fit glisser son Mustang dans la tête de la formation de bombardiers. Il réduisit la puissance pour s’ajuster à leur vitesse. Il vola juste devant le premier B-17, bas et centré, son avion se découpant contre le ciel. Les équipages des bombardiers le virent. Ils ne comprenaient pas ce qu’il faisait. Certains pensaient qu’il s’était perdu, d’autres craignaient qu’il ait été touché et qu’il tentait de se poser près de la formation pour être sauvé. Quelques mitrailleurs le suivirent du regard, doigts près des gâchettes, attendant de savoir s’il était un allié ou une menace.

Puis les Allemands revinrent. Deux Messerschmitt plongeant de haut, en tête-à-tête, canons chargés. Ils avaient un angle parfait. Les bombardiers étaient verrouillés dans leur formation, incapables d’échapper. La fermeture était théorique, mais elle était là. Howard garda sa position, attendit la dernière seconde, puis tira une courte rafale et vira à gauche. Le premier chasseur fléchit, se coucha et sortit de la plongée. Le second le suivit. Aucun ne poursuivit l’attaque. Le risque était trop grand. Le Mustang était dans le chemin et il tirait. Howard monta, fit une roulade et retourna se placer dans la formation. Il se remit dans l’élément de tête, juste devant et légèrement en dessous. Les bombardiers ajustèrent leur formation. Les pilotes comprirent alors : il n’était pas perdu. Il était un bouclier.

Les Allemands se regroupèrent. Ils essayèrent des attaques de flanc. Howard les rencontra sur le côté. Ils tentèrent de prendre des plongées verticales. Il monta et les força à dépasser leurs cibles. Ils tentèrent des attaques coordonnées depuis plusieurs angles. Il pivota, tira et perturba chaque manœuvre. La Luftwaffe ne se retirait pas. Ils étaient persistants, habiles et motivés. Mais ils étaient aussi contraints par la physique et leur tolérance au risque. Chaque passe contestée par Howard était une passe échouée, et chaque échec réduisait du carburant, du moral et du temps.

Les mitrailleurs des bombardiers commencèrent à se coordonner avec lui. Ils retinrent leur feu lorsqu’il manœuvra, lui laissant de l’espace. Ils annonçaient les menaces par radio. Ils gardaient un œil sur son six heures et couvraient ses angles morts. Un partenariat improvisé, tacite, se forma. Un chasseur et 30 bombardiers travaillant ensemble contre un ennemi qui les surpassait en nombre.

Pendant 30 minutes, Howard se battit seul. Il épuisait ses munitions, il brûlait son carburant, il encaissait des tirs. Des balles de petit calibre traversaient son fuselage, frôlant les systèmes vitaux de quelques centimètres. Son moteur chauffait, ses mains lui faisaient mal, sa vision se rétrécissait à cause de l’adrénaline et du manque d’oxygène. Mais les bombardiers tenaient bon et les Allemands commencèrent à se retirer.

Au moment où l’indicateur de carburant de Howard passa en dessous de la réserve, la Luftwaffe se détourna. Ce n’était pas une retraite, c’était un calcul. Les bombardiers approchaient de la zone cible. Les chasseurs alliés reviendraient bientôt. Le rapport risque/récompense avait changé. Les chasseurs allemands se détachèrent par paire, plongeant vers un niveau plus bas et disparaissant dans le ciel couvert.

Howard les regarda partir. Il ne les poursuivit pas. Il n’avait plus de carburant, plus de munitions et à peine assez de vitesse pour rester en l’air. Il sortit doucement son Mustang de la formation. Le B-17 de tête balança ses ailes, un signe silencieux de reconnaissance. Howard lui rendit le geste, effectua une roulade à niveau et commença la longue descente vers l’Angleterre. Son moteur toussa deux fois en manque de carburant. Il ajusta le mélange, le réduisit autant qu’il osa et réussit à extraire encore 10 minutes de puissance d’un réservoir presque vide.

La côte anglaise apparut à travers la brume. Il franchit la ligne à 2 000 pieds, trop bas pour la sécurité, trop près. Il atterrit sur le premier terrain disponible. Le Mustang s’arrêta. Le moteur s’éteignit. Howard resta dans le cockpit, silencieux, tandis que l’équipage au sol se précipitait vers lui. Ils trouvèrent des balles dans les ailes, la queue et le fuselage. Ils découvrirent un moteur qui avait fonctionné à la limite, soutenu par de l’adrénaline et de la prière. Ils trouvèrent un pilote qui avait volé plus profondément dans le territoire ennemi, était resté plus longtemps sous le feu et avait engagé plus d’avions que n’importe quelle mission d’escorte jamais enregistrée, mais ils ne trouvèrent pas une égratignure sur lui.

Howard sortit, remit un rapport de combat bref et dit peu. Il mentionna les bombardiers, les Allemands et la manœuvre. Il n’embellit pas. Il ne clama pas une certitude. Il décrivit simplement ce qui s’était passé.

Les équipages des bombardiers racontèrent une autre histoire. Lorsqu’ils retournèrent à leur base en Angleterre, ils rencontrèrent les officiers du renseignement et racontèrent la mission. Ils décrivirent le Mustang solitaire qui était resté avec eux pendant une demi-heure. Ils parlèrent du pilote qui avait volé à l’intérieur de leur formation, absorbé les attaques à leur place et transformé sa présence en un obstacle mouvant contre toute une escadrille de chasseurs allemands. Les mitrailleurs estimèrent à 14 le nombre d’avions ennemis engagés. Certains disaient même plus, mais tous étaient d’accord sur un point : sans ce pilote, ils ne seraient pas rentrés chez eux.

La nouvelle se répandit rapidement. Quelques jours plus tard, l’histoire parvint au quartier général de la 8e armée de l’air. Les commandants examinèrent le rapport de Howard, le recoupèrent avec les témoignages des équipages de bombardiers et analysèrent les implications tactiques. Ce que Howard avait fait allait à l’encontre des protocoles. C’était imprudent selon les règles, mais cela avait fonctionné. Et dans une guerre où les pertes de bombardiers épuisaient le moral et la capacité opérationnelle, les résultats comptaient plus que l’orthodoxie.

En avril 1944, James Howard reçut la médaille d’honneur. Il était le seul pilote de chasse du théâtre européen à recevoir la plus haute distinction militaire des États-Unis. La citation mettait en avant son courage, sa compétence et son dévouement désintéressé envers les équipages de bombardiers qu’il protégeait. Mais la citation omettait une chose essentielle : Howard n’avait pas combattu par héroïsme aveugle. Il avait agi selon la logique. Il avait vu un problème, analysé les variables et exécuté une solution qu’aucun manuel n’avait prévu. Il s’était transformé en une arme non pas par le feu, mais par son positionnement. Il avait compris que c’était la présence et non les victoires qui étaient la clé de la perturbation. Et ce faisant, il avait révélé une faille dans les tactiques allemandes que personne n’avait exploitée auparavant.

L’attaque frontale était l’arme la plus efficace de la Luftwaffe contre les bombardiers américains en plein jour. Elle reposait sur la vitesse, l’effet de choc et le manque de feu à l’avant des bombardiers. Mais elle reposait aussi sur une vérité psychologique : les escorteurs restaient à l’extérieur. Les chasseurs protégeaient les bombardiers à distance. Ils ne se mettaient pas en travers. Howard prouva que cette hypothèse était erronée.

Quelques semaines après sa mission, la 8e armée de l’air commença à former ses pilotes d’escorte aux tactiques défensives rapprochées. L’idée n’était pas de reproduire le geste solitaire de Howard, une manœuvre insoutenable et suicidaire par définition, mais d’intégrer certains éléments de sa stratégie de positionnement dans la doctrine d’escorte coordonnée. Les chasseurs commencèrent à voler plus près des bombardiers. Ils se positionnèrent le long des trajectoires d’attaque les plus probables utilisées par les chasseurs allemands. Ils ne se contentaient pas d’attendre que les menaces apparaissent. Ils les anticipaient. La simple présence d’un chasseur sur le chemin d’une attaque frontale forçait les pilotes allemands à hésiter, à s’ajuster ou à abandonner l’attaque.

Les taux de perte commencèrent à diminuer. Ce ne fut pas immédiat. Ce ne fut pas le seul facteur. L’introduction des P-51 Mustang à longue portée, les améliorations des tactiques de formation et l’attrition des pilotes de la Luftwaffe jouèrent aussi un rôle. Mais le changement dans le positionnement des chasseurs, la volonté de se rapprocher, d’accepter le risque et de perturber plutôt que de simplement intercepter, devint une caractéristique permanente des opérations d’escorte pour le reste de la guerre.

Les équipages de bombardiers remarquèrent ce changement. Ils se sentaient plus en sécurité, ils volaient avec plus de confiance et ils parlèrent de la mission de Howard comme la preuve qu’un seul pilote, au bon endroit et au bon moment, pouvait changer le cours d’une bataille. Les Allemands remarquèrent aussi. Des rapports de renseignement provenant de pilotes de la Luftwaffe capturés faisaient mention de chasseurs américains qui refusaient de quitter les bombardiers, restant proches même sous le feu, rendant les attaques coordonnées bien plus difficiles. Cette tactique n’a pas arrêté les interceptions allemandes, mais elle en a réduit l’efficacité, et dans une guerre d’usure, cela suffisait.

Howard retourna au combat. Il vola lors de missions supplémentaires, forma de nouveaux pilotes et continua à affiner son approche. Il n’était pas du genre à se promouvoir. Il ne donnait pas d’interviews et ne recherchait pas la reconnaissance. Il volait, combattait et survivait. À la fin de la guerre, il avait été crédité de six victoires aériennes dans le théâtre européen, en plus de ses six avec les Flying Tigers. Son total officiel était modeste comparé à certains as, mais les chiffres seuls ne mesuraient pas son impact. Il avait montré que le courage sans logique n’était que du bruit et que la logique sans courage n’était que de la théorie. Ce n’est qu’ensemble qu’il pouvait changer le cours des événements.

James Howard survécut à la guerre. Il resta dans l’Air Force, grimpa au grade de général de brigade et prit sa retraite en 1966 après près de 30 ans de service. Il vécut tranquillement en Floride, loin des projecteurs, et parla rarement de la mission qui lui valut la médaille d’honneur. Lorsqu’on lui demanda à ce sujet dans les années suivantes, il répondait seulement qu’il avait fait ce que la situation exigeait. Il ne parlait pas d’héroïsme, il parlait de résolution de problèmes. Il avait vu des bombardiers en danger, repéré une faille dans les défenses et l’avait comblée. Le fait que cela ait fonctionné, disait-il, relevait autant de la chance que de la compétence.

Mais ceux qui volaient avec lui n’étaient pas d’accord. Ils voyaient un homme qui s’était entraîné à penser sous le feu, à rester calme lorsque le chaos régnait et à agir de manière décisive lorsque d’autres hésitaient. Ils voyaient quelqu’un qui comprenait que la guerre ne se gagnait pas en suivant les règles. Elle se gagnait en sachant quand les enfreindre.

La manœuvre que Howard utilisa ce jour-là – voler à l’intérieur de la formation des bombardiers pour perturber les attaques frontales – ne fut jamais codifiée officiellement. Elle était trop dangereuse, trop dépendante du jugement individuel et trop facile à mal appliquer. Mais elle perdura dans la tradition orale des tactiques de chasse. Les instructeurs racontèrent l’histoire, les pilotes en débattaient et, dans les décennies qui suivirent, des variantes de ce concept apparurent dans les doctrines de combat aérien à travers le monde.

L’héritage de Howard ne résidait pas dans une seule tactique. C’était un état d’esprit. La compréhension que le combat aérien ne reposait pas uniquement sur le courage, mais sur la géométrie, le timing et la volonté d’occuper l’espace où l’ennemi ne vous attendait pas.

Dans la vaste bibliothèque de l’histoire de l’aviation de la Seconde Guerre mondiale, son nom apparaît moins souvent qu’il ne le devrait. Il n’était pas spectaculaire. Il n’a pas accumulé un grand nombre de victoires. Il ne correspondait pas au stéréotype de l’as vaniteux. Mais les équipages de bombardiers, ceux qui sont rentrés chez eux le 11 janvier 1944, savaient ce qu’il avait fait et ils ont porté cette connaissance avec eux pour le reste de leur vie. Certains lui ont donné son prénom à leur fils, d’autres ont écrit des lettres pour le remercier des décennies après la guerre. Certains ont simplement raconté l’histoire encore et encore à tous ceux qui voulaient bien l’écouter. Car dans une guerre qui a englouti des millions d’âmes, James Howard leur rappela qu’une seule personne, à un seul moment, pouvait encore faire basculer la balance. Pas par le feu, pas par la chance, mais par la rare combinaison de clarté, de courage et du refus d’accepter que l’impossible soit réellement impossible.

Il mourut en 1995 à l’âge de 81 ans. Ses funérailles furent suivies par des vétérans, ses camarades pilotes et des hommes qui avaient volé à bord de bombardiers au-dessus de l’Allemagne 50 ans auparavant. Ils ne parlèrent pas de tactique ni de doctrine. Ils parlèrent de ce jour où un Mustang solitaire resta lorsque toutes les raisons logiques commandèrent de partir. Et ils parlèrent de la leçon qu’il laissa derrière lui : que l’arme la plus puissante en guerre n’est pas la machine, mais l’esprit qui ose l’utiliser différemment.