20 metodi di tortura proibiti cancellati dai libri di storia (sono peggiori di quanto immagini) Hanno nutrito le vittime con latte e miele,…

Le 30 octobre 1501, le Vatican, cœur battant de la chrétienté, a été le théâtre d’un événement si grotesque et si cruel qu’il…

Il TERRORE di una notte di nozze a 13 anni — la TERRIBILE storia di Lucrezia Borgia Riesci a immaginare cosa significhi essere…

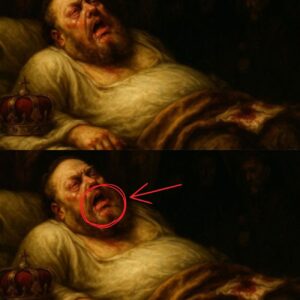

La morte orribile di Enrico VIII: il re che marciva vivo, esplodeva nella bara e i cui resti venivano leccati dai cani Il…

Caterina de’ Medici: un’esperienza orribile nella sua prima notte di nozze la trasformò in un’assassina. Una lettera ingiallita, vecchia di quasi 500 anni,…

L’époque victorienne, s’étendant sur la majeure partie du XIXe siècle sous le règne de la reine Victoria, est souvent idéalisée comme une période…

Le punizioni più ORRIBILI nell’Europa medievale Sei nell’Europa medievale, tra il 1200 e il 1500, e hai appena infranto la legge. Non importa…

Cosa accadde la notte delle nozze della regina Giovanna che la portò alla follia Il 20 gennaio 1479, nella cattedrale di Lille, una…

Le 10 juin 1944, alors que le soleil de juin baignait la campagne limousine d’une lumière douce, le village d’Oradour-sur-Glane menait une existence…

Ero ancora vergine a 32 anni… finché la vedova non ha trascorso 3 notti nel mio letto. Vi siete mai fermati a pensare…