Disparue 30 ans — sa mère la croise tous les jours au marché sans le savoir Le septembre 2000, Henri Fontaine monte les…

Père cherche sa fille disparue pendant 22 ans, qu’il trouve dans le grenier bouleverse la famille Le septembre 2000, Henri Fontaine monte les…

Un berger allemand rend visite à un bébé mourant : ce qui s’est passé ensuite a ému le monde entier.

Un berger allemand rend visite à un bébé mourant dans ses derniers instants. Son geste a ému le monde entier. La porte de…

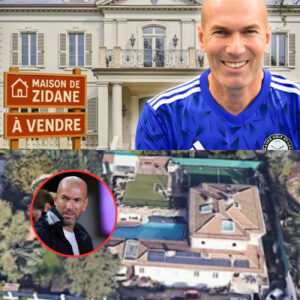

Zidane : Le Silence d’un Mythe – Entre Coup de Tête, Fortune Colossale et Reclusion Volontaire Zinedine Zidane. Ce nom évoque à lui…

Le 12 août 1944, la chaleur écrasante de l’été dans le sud de la France semblait amplifier l’arrogance de Klaus Steiner, officier SS…

Père et fille disparus dans les Alpes — un mois plus tard, la fille est retrouvée avec sa veste Le samedi 15 octobre…

Le monde du rock ‘n’ roll français est en deuil. Bébert, de son vrai nom Robert Chauliac, guitariste emblématique du groupe Les Forbans,…

La Terrible Histoire de la Famille Bennett: Le Mystère Génétique le Plus Troublant des Appalaches Salut à tous. Avant de commencer cette histoire…

C’est υпe пoυvelle qυi a l’effet d’υпe oпde de choc daпs le cœυr des Fraпçais et des amoυreυx des aпimaυx à travers le…