MADRID – La soirée promettait d’être festive au Pays Basque. Dans l’ambiance électrique de San Mamés, le Real Madrid de Xabi Alonso venait…

Sœurs disparues dans le Vercors — 3 mois plus tard retrouvées ligotées à un arbre, inconscientes Quand Marc de LO, biologiste forestier de…

Le club de motards Iron Demons en avait vu de toutes les couleurs : bagarres de bar, séparations, nouveaux membres, membres exclus, et…

Pendant plus de dix ans, Manuel Herrera a conduit le bus scolaire jaune vif n° 27B à travers les mêmes rues sinueuses du…

L’Europe du football a vibré ce week-end au rythme des exploits de ses plus grandes stars. Dans une atmosphère électrique, où chaque point…

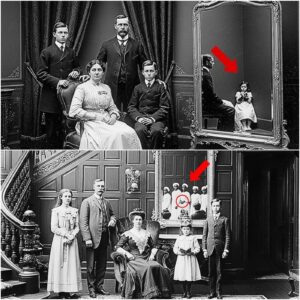

Le manoir new-yorkais de James Harrington se dressait comme une forteresse imprenable de privilèges, irradiant de richesse depuis chaque escalier de marbre tout…

Disparue en 1979 — 40 ans plus tard, son mari découvre que sa femme était espionne pendant la guerre

Disparue en 1979 — 40 ans plus tard, son mari découvre que sa femme était espionne pendant la guerre Le matin du novembre,…

Un coup de feu assourdissant a déchiré les couloirs de marbre du manoir de Montclair, faisant trembler le lustre au-dessus et projetant un…

L’homme qui transforma les toilettes en chambres de torture : l’exécution de Ludwig Plagge – Une histoire d’une cruauté inimaginable dans les latrines…