La oscura verità su ciò che i gladiatori romani facevano ai loro prigionieri Storia oscura Dimenticate i monumenti di marmo e le storie…

Ce que le roi Xerxès a fait à ses filles était pire que la mort En 465 avant notre ère, une femme fut…

L’instant où tout a basculé : un geste, une voix, une lumière retrouvée Parfois, dans une carrière, dans une vie, il existe…

Le rituel terrifiant de la nuit de noces que Rome voulait effacer de l’histoire Imaginez : vous avez 18 ans, vous portez un…

En mars 1858, Don Aurelio Vargas rentra à son hacienda de Morelia après un voyage d’une semaine. Un domestique l’attendait à la porte…

La punizione romana era così crudele che era praticamente una dissezione pubblica Fu il fetore a colpirmi per primo, un disgustoso miscuglio di…

1885, photographie victorienne. Un petit garçon en costume de laine est assis près de sa jeune sœur vêtue d’une robe de dentelle blanche.…

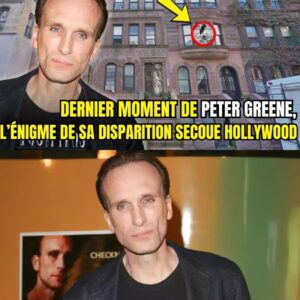

Le 12 décembre 2025, le Lower East Side de New York a perdu l’une de ses figures les plus énigmatiques. Peter Greene, l’acteur…

En 1837, alors que les haciendas de Jalisco dominaient le paysage comme de petits royaumes féodaux où la parole du patron était plus…