Un lieutenant allemand gît, ensanglanté, dans la boue gelée. Sa main tremble et se tend vers le ciel. Des soldats américains se précipitent…

À l’Hacienda San Cristóbal, près du fleuve Grijalva, dans l’État de Tabasco, la chaleur étouffante de midi enveloppait les champs de canne à…

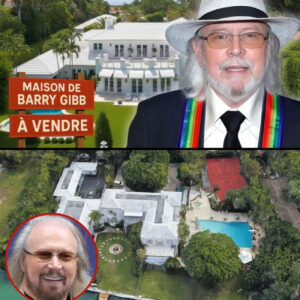

À Miami Beach, le long de la prestigieuse North Bay Road, une villa majestueuse surplombe la baie de Biscayne. Derrière ses murs épais,…

Bienvenue dans ce voyage au cœur de l’un des secrets les plus sombres de l’époque coloniale mexicaine. Avant de commencer, je vous invite…

Depuis des décennies, Vanessa Paradis incarne une forme d’élégance rare, faite de talent brut et d’une discrétion presque mystique. Si le grand public…

Un povero vede una vedova abbandonata e la aiuta prima che lei glielo chieda, pochi giorni dopo un miliardario la colpisce Assolutamente! Ecco…

L’Hacienda San Rafael s’étendait sous le soleil impitoyable de la vallée d’Oaxaca, telle une cicatrice sur le paysage. Nous étions en 1859, et…

Ha reso sterile la sua migliore amica e ha preso possesso della sua casa: se solo avesse saputo… Sarah non dimenticò mai il…

L’amour est dans le pré sous le feu des critiques : un agriculteur monte au créneau ! Gilles, candidat déjà culte de la 20e saison…