Ils se moquaient de sa Hellcat « trop lente » — jusqu’à ce qu’il surpasse six Zéros et en abat quatre. Le ciel…

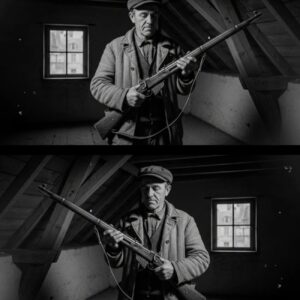

Ils ignoraient son abri “ridicule” — jusqu’à perdre 14 soldats en un seul jour En mai 1944, en Haute-Savoie, France occupée, dans les…

L’année était 1540, et derrière les murs dorés de Hampton Court, quelque chose qui tenait plus du rituel de démolition morale que de…

En 1991, un psychiatre de Strasbourg nommé docteur Alain Mercier publia un article dans une revue médicale spécialisée. L’article s’intitulait “Le syndrome du…

@Maxppp Dans un long entretien accordé au quotidien L’Equipe, Karim Benzema, actuellement sous les couleurs d’Al-Ittihad est revenu sur sa relation controversée avec Didier Deschamps, aujourd’hui…

Près de 100 tracteurs bloquent l’A75 dans les deux sens de circulation pour dénoncer un abattage sanitaire L’A75 est bloquée ce jeudi soir…

En 1944, la ruse d’un paysan normand a cloué 17 Panzer dans le bocage Par une chaude journée de juillet 1944, alors que…

Dans le monde impitoyable du football d’élite, les victoires ne suffisent pas toujours à apaiser les tensions, et les légendes d’aujourd’hui peuvent vaciller…

Le Piège « Stupide » de Bastogne Le 22 décembre 1944, dans un froid glacial à Bastogne, en Belgique, le caporal Daniel «…