En l’an 39 de l’ère chrétienne, Rome s’éveillait dans un silence étrange, un silence si lourd que même l’agitation habituelle des marchés ne…

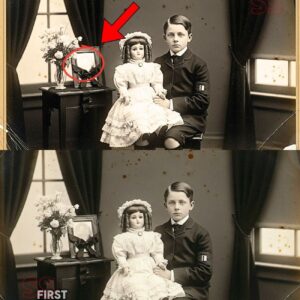

Avez-vous déjà regardé une vieille photographie en ressentant quelque chose d’anormal, une tristesse diffuse traversant les couches de poussière du temps ? C’est…

Les magouilles des élites révélées par ce journaliste de Mediapart C’est une prise de parole qui résonne comme un coup de tonnerre dans…

La Gestapo, la redoutée police secrète du régime nazi, est rapidement devenue synonyme de brutalité et de torture dès sa création en 1933.…

“INADMISSIBLE” : QUAND LE DUEL SUR LE BUDGET 2026 VIRE AU RÈGLEMENT DE COMPTES ENTRE TANGUY ET MONTCHALIN C’est une scène qui résume…

Le 17 février 1600, une foule immense se rassemble sur le Campo de’ Fiori, la place des Fleurs, au cœur de Rome. Au…

Erreur Spectaculaire à la Star Academy : Michael Goldman Contraint de Révéler les Qualifiés pour la Tournée 24H à l’Avance La Star Academy…

L’odeur de pierre humide et de chair putréfiée envahit l’air glacial. Nuremberg, 12 novembre 1347. Dans une cellule de 2 m² enfouie sous…

Le coup de l’épée fut rapide, mais la mort ne le fut pas. Pendant près de 30 secondes de terreur pure, les yeux…