Espagne, 12 août 1566, au palais de Valsain. Le sang tache les draps. La reine survit à l’accouchement de justesse. Les courtisans ne…

Ils ne nous touchaient pas immédiatement. Ça aurait été trop simple, trop brutal, trop ordinaire. Ce qu’ils ont fait était bien pire :…

Cette semaine, 8 élèves de la Star Aacademy sont nommés au prochain Prime. Le public pourra d’abord sauver 4 élèves à l’issue de…

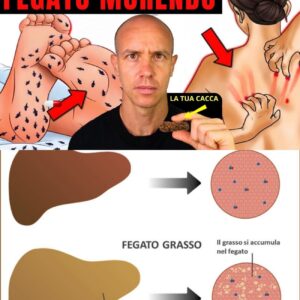

10 segni PRECOCI di danno EPATICO Ogni singolo giorno, milioni di persone in tutto il mondo stanno inconsapevolmente danneggiando uno degli organi più…

Madrid, hiver 1661. Au cœur du palais-monastère de l’Escurial, le vent fouette les murs de pierre comme si la nature elle-même pressentait l’horreur…

L’odeur de décomposition à l’intérieur des appartements privés de la reine Caroline au palais de St James était si oppressante que même les…

Les fans brésiliens fustigent l’arbitrage, Rayan Cherki fait parler même en Espagne, Kylian Mbappé se dirige vers un record de Cristiano Ronaldo avec…

À travers les longs registres de l’existence humaine, peu de morts sont aussi troublantes, prolongées ou sinistrement symboliques que les derniers jours d’Isabelle…

Martino d’Aragona – Re ossessionato dalle mutandine puzzolenti delle donne Una collezione di biancheria intima femminile divenne il suo unico conforto e l’aroma…

« La femme du maître tombe enceinte de son esclave… La suite vous fera pleurer | Histoire réaliste »

Dans un monde où les lois dictent qui peut aimer, qui peut rêver et qui peut être libre, deux cœurs ont osé défier…