Normandie septembre 1944. Le sol tremble sous les bottes des colonnes de prisonniers qui avancent, tête baissée, le long d’une route défoncée par les chenilles de char. Hans Müller, 23 ans, originaire de Kikberg en Prusse oriental, marche depuis l’aube. Ses mains tremblent.

Non pas de froid, malgré la pluie fine, qui trempe son uniforme déchirée, mais de l’épuisement qui suit quatre jours de combats acharnés dans les ha normande. Autour de lui, des centaines de soldats allemands capturés après l’effondrement de leur ligne défensive. Certains blessés s’appuyent sur leurs camarades, d’autres fixent le vide, le regard perdu dans un cauchemar réveillé.

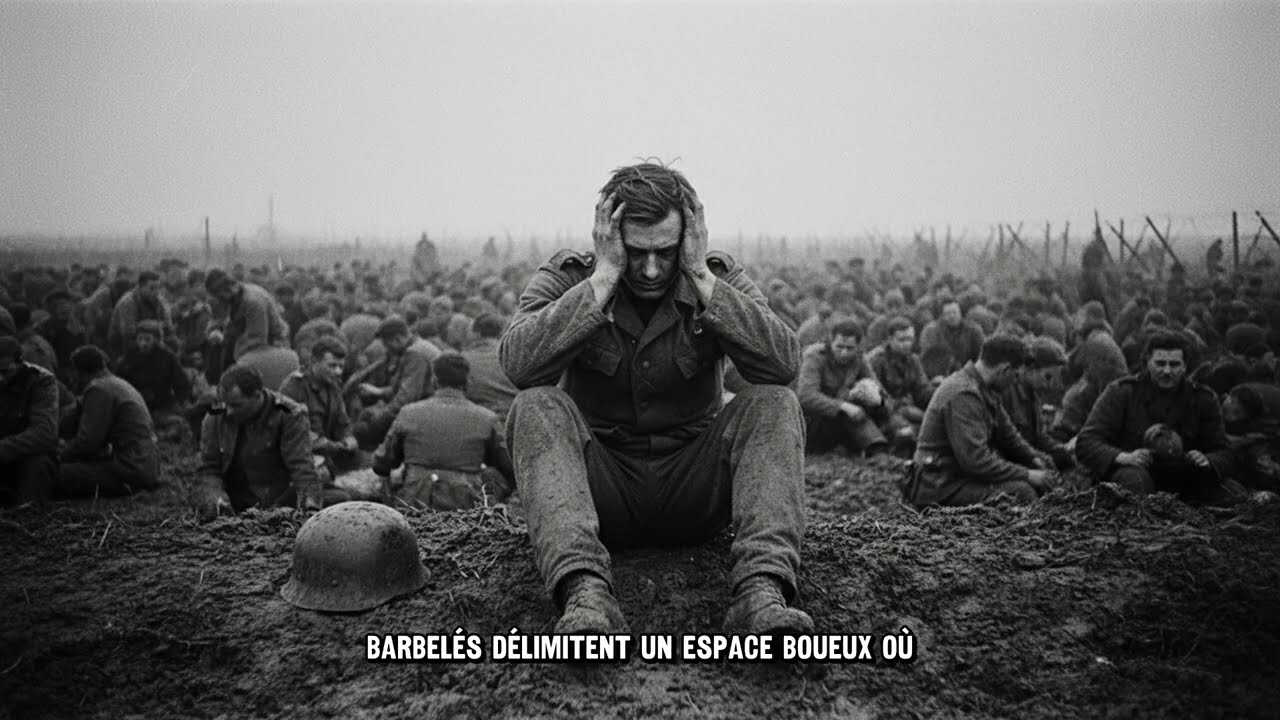

Un soldat américain hurle un ordre en anglais que personne ne comprend. La colonne s’arrête devant un champ transformé en camp provisoire. Des barbelés délimitent un espace boueux où s’entassent déjà des milliers de prisonniers. Hans traverse les fils sous la surveillance de gardes armées. Il observe les visages autour de lui y cherchant quelqu’un de sa compagnie.

Personne tous disparus dans le chaos de la bataille. Il s’assoit dans la boue, pose son casque à côté de lui et pour la première fois depuis des semaines, il se demande s’il reverra un jour sa maison. Les jours suivants se fondent dans un brouillard d’attente. Les Américains distribuent de maigres rations. Hans apprend par bribe ce qui se passe. La France entière est libérée.

L’Allemagne recule sur tous les fronts. À l’est, l’armée rouge avance inexorablement. Kigsberg semble si loin maintenant, presque irréel. Hans se souvient de sa dernière permission, six mois plus tôt. Sa mère devant la porte de leur maison lui serrant la main avec une force désespérée.

Son père, trop vieux pour l’armée, le regard sombre. sa petite sœur Gretta, douze ans qui l’avait embrassé en lui faisant promettre de revenir. Début 1945, Hans est transféré avec des centaines d’autres prisonniers vers un camp plus permanent en Normandie. Les Américains les font monter dans des camions bâchés.

Le voyage dure des heures sur des routes ravagées par la guerre. À travers les fantes de la bâche, Hans aperçoit des villages détruits, des carcasses de tank abandonné, des cratère d’au buus. Lorsqu’ils arrivent au camp, la structure le surprend. Des baraques en bois alignées, des cuisines, même une petite infirmerie. Ce n’est pas le enfer qu’il redoutait.

Les semaines passent, Hans apprend que les alliés ne savent pas quoi faire de cette masse de prisonniers. Des centaines de milliers d’hommes à nourrir, à surveiller. Les nouvelles d’Allemagne deviennent de plus en plus sombres. En janvier, Hans apprend que l’armée rouge a lancé une offensive massive en Prusse orientale. Kigsberg est encerclé. Il essaie d’imaginer ce qui se passe là-bas, mais son esprit refuse les images.

Sa famille a-t-elle fui ? Sont-ils encore en vie ? Un matin de février, les gardes américains annoncent que des prisonniers seront transférés aux autorités françaises pour participer à la reconstruction. H est parmi eux. On les charge dans des trains, des wagons de marchandises cette fois mais avec des banss rudimentaires.

Le train traverse une France encore marquée par l’occupation et les combats. À travers les fentes des portes, Hans voit défiler des champs en friche, des ponts détruits, des villes au toits crevés. Chaque kilomètre l’éloigne davantage de tout ce qu’il connaissait. Le convoi s’arrête dans un petit village du Calvados, pas loin de Camp.

Hans et cinqante autres prisonniers descendent sous la pluie. Des civils français les observent depuis les fenêtres des maisons encore debout. Certains regards sont durs, chargés de haine. Une femme crache sur le sol à leur passage. Hans baisse les yeux. Il comprend. 4 ans d’occupation, de privation, de peur.

Ces gens ont toutes les raisons de les détester. Les prisonniers sont hébergés dans une grange transformée en baraquement provisoire. Les conditions sont spartiates mais tolérables. On leur donne du pain noir, de la soupe, quelques légumes. Ce n’est pas l’abondance, mais c’est suffisant pour survivre. Le premier soir, allongé sur sa paillasse, Hans écoute les conversations autour de lui.

Certains parlent de s’évader, de rentrer en Allemagne. D’autres murmurent des rumeurs sur les camps soviétiques, les marches de la mort. Un prisonnier originaire de Silésie raconte que sa ville est maintenant sous contrôle polonais. “Il n’y a plus rien là-bas pour nous”, dit-il d’une voix éteinte.

Au matin, un officier français accompagné d’un interprète leur explique qu’ils vont travailler dans les fermes environnantes. La région a désespérément besoin de main d’œuvre. Les jeunes hommes sont morts au combat ou prisonniers en Allemagne. Les femmes et les vieux ne suffisent pas pour cultiver les terres.

Hans est assigné à une ferme à trois kilomètres du village, propriété d’un homme nommé Pierre Fournier. Le premier jour de travail, un camion les emmène, lui et cinq autres prisonniers jusqu’à la ferme Fournier. C’est une exploitation modeste, une vingtaine d’hectares de champ et de pâturage. Une maison en pierre au toit partiellement effondré par un bombardement.

Pierre Fournier, la cinquantaine, le visage buriné par le soleil et les années les attend dans la cour. Il les dévisage longuement sans un mot. Hans sent pesé sur lui. Enfin, Fournier fait un geste de la main et leur montre le champ le plus proche. “Au travail”, dit-il sèchement. Pendant des semaines, il labour, s’aime, répare les clôtures.

Le travail est dur. Les muscles de Hanne se protestent après des mois d’inactivité relative dans le camp. Mais il y a quelque chose de libérateur dans ce labeur physique, quelque chose qui lui permet de ne pas penser. Fournier les surveilles de loin au début, parlant peu, donnant ses ordres par geste plus que par mot. Le midi, il mange dans la grange, séparé de la famille.

Du pain, du fromage, parfois un morceau de l’art. C’est simple mais honnête. Un jour d’avril, Hans répare une section de mur en pierre qui s’est effondrée. Il travaille seul, concentré sur l’ajustement des pierres. Il entend des pas derrière lui. C’est Fourniers qui s’approchent, une gourde d’eau à la main. Il l’attente à Hans sans un mot.

Hans bois, remercie d’un hochement de tête. Fournier observe le mur. Tu as fait ça où ? demande-til, pointant le travail soigné. Hans comprend à peine le français, mais il saisit le sens. Il fait un geste vers sa tête, cherche ses mots. “Mon père, maçon”, finit-il par dire en allemand, sachant que Fournier ne comprendra pas. Mais le fermier hoche la tête, semble satisfait du travail.

Les jours s’allongent avec le printemps, les champs verdissent. Hans commence à saisir des bribes de français. Les ordres deviennent plus clairs. Il apprend les noms des outils, des animaux. Un soir, alors qu’ils s’apprêtent à remonter dans le camion, Fournier leur fait signe d’attendre. Il revient de la maison avec du cidre et des pommes. Il leur en donne à chacun.

Pour le travail, dit-il simplement. C’est la première fois qu’il leur offre quelque chose qui n’est pas strictement nécessaire à leur survie. Hans mort dans la pomme. Le jus sucré explose dans sa bouche. Cela fait si longtemps qu’il n’a pas goûté quelque chose d’aiussi bon. Mais 1945, la nouvelle arrive un matin. L’Allemagne a capitulé. La guerre est finie.

Les prisonniers accueillent l’information dans un silence pesant. Certains pleurent, d’autres restent figés, et bêtés. Pour Hans, c’est une sensation étrange, un mélange de soulagement et de terreur. Le soulagement que les combats soient terminé, que les bombes ne tombent plus, mais la terreur de ce qui attend maintenant.

Que se passe-t-il en Allemagne ? Que reste-t-il de son pays ? Les semaines suivantes apportent des fragments d’information. Les lettres du pays sont rares et souvent censurées, mais quelques prisonniers reçoivent des nouvelles. Un camarade de Hans, originaire de Berlin, apprend que sa rue a été rasée par les bombardements.

Un autre, de Drest découvre que sa famille entière a péri dans les raides de février. Hans attends de Kigsberg, mais rien ne vient. Puis en juin, un nouveau prisonnier arrive au camp. Il vient de l’est, capturé tardivement lors des derniers combats. Il parle de choses horribles. Conberg est tombé en avril après un siège brutal. Les civils qui sont restés ont souffert terriblement.

Les soviétiques ont pris la ville. Ils racontent des histoires de viol, de pillage, d’exécution sommaire. Des milliers de civils ont tenté de fuir par la mer. Mais beaucoup de navires ont été torpillés, des dizaines de milliers de morts. “La ville n’existe plus”, dit-il. Ils l’ont rebaptisé Kalinangrad. C’est soviétique maintenant. Il n’y a plus d’allemands là-bas.

Hans écoute ses mots et sent quelque chose se briser en lui. Sa famille. Où sont-ils ? Sont-ils parmi les morts ? Parmi les réfugiés quelque part à l’ouest ? Il essaie d’écrire des lettres adressées à son ancienne adresse, à des amis de la famille, à quiconque pourrait savoir. Elle reste sans réponse. Sur la ferme, le travail continue. L’été arrive avec ses longues journées de feison.

Hans travaille au côté de Fournier maintenant, pas seulement comme prisonnier surveillé, mais presque comme un ouvrier agricole ordinaire. Fournier lui enseigne des techniques, lui fait confiance avec les outils, lui permet même de travailler seul certains jours. La routine crée une sorte de normalité. Se lever à l’aube, travailler la terre, rentrer au camp le soir.

C’est simple, prévisible, presque apaisant dans sa régularité. Un jour d’août, alors qu’il ramasse les pommes dans le verger, Fournier lui demande d’où il vient. Hans explique du mieux qu’il peut en français hésitant. Königsberg, Prusse oriental, mais maintenant Russie plus Allemagne. Fournier Hoche la tête lentement.

Ma femme est morte pendant la guerre, dit-il après un silence. Les bombardements en 1944. Il ne dit rien de plus, retourne à son travail. Mais Hans comprend. La guerre a pris quelque chose à chacun d’eux. L’automne 1945 apporte les premières pluies froides. Hans travaille maintenant à la réparation de la maison de Fournier.

Le toit endommagé doit être refait avant l’hiver. Il grimpe sur les poutres avec un autre prisonnier, remplace les ardoises cassées, colmat les fuites. Fournier les aides, leur montre comment faire. Parfois sa fille Claire, 19 ans, leur apporte à boire. Elle est timide, évite le regard des prisonniers. Hans la comprend.

Pour elle, ils sont l’ennemi. Les hommes qui ont occupé son pays, tuer peut-être des membres de sa famille. Mais avec le temps, elle commence à échanger quelques mots. Elle corrige leur français, leur enseigne de nouveaux mots. Charpente, ardoise, gouttière. Anne se répète après elle ses forces de bien prononcer.

L’hiver 1945-196 est rude. Les prisonniers souffrent du froid dans leur baraquement mal isolé. Mais sur la ferme, Fournier permet maintenant à Hans et aux autres de se réchauffer dans la grange pendant les pauses. Il leur donne même du café chaud certains matins, un luxe rare en ces temps de rationnement. Hans se demande ce qui a changé chez Fournier.

Peut-être voit-il simplement que ses prisonniers travaillent bien, qu’ils ne cherchent pas d’ennui, ou peut-être, comme Hans est-il fatigué de la haine, épuisé par des années de guerre ? Au printemps 1946, des rumeurs circulent dans le camp. Certains prisonniers seront bientôt rapatriés en Allemagne.

D’autres parlent d’un nouveau système où les prisonniers pourraient devenir travailleurs civil libres, logés et payés directement par leurs employeurs. Hans ne sait pas quoi penser. Rentrer en Allemagne mais pour aller où ? Il n’a toujours aucune nouvelle de sa famille. Kunberg est perdu. L’Allemagne qu’il connaissait n’existe plus.

Un soir d’avril, Fournier l’appel à part après le travail. Il s’assoit sur des balles de foin dans la grange. Fournier sort une bouteille de Calvados et deux verres. Il en verse pour chacun. “Tu es un bon travailleur, Hans, dit-il. Sérieux, honnête, j’ai besoin d’aide ici. Si tu veux rester, je peux t’employer. Tu seras payé.” logé dans la petite maison près du verger.

Elle a besoin de réparation, mais tu sais faire ça. Hans fixe son verre. L’alcool brûle agréablement dans sa gorge. Ma famille, commence-t-il, mais il ne finit pas la phrase. Que peut-il dire ? Il ne sait même pas s’ils sont vivants. Réfléchis, dit Fournier. Tu me diras. Les semaines suivantes, Annes travaille sur la petite maison.

Elle n’a pas été habitée depuis des années, depuis que le dernier ouvrier agricole est parti au front. Le toit fuit, les fenêtres sont brisées, les murs ont besoin d’être replâtrés, mais les fondations sont solides. Hans y consacre ses soirées et ses dimanches. Il répare, nettoie, rend la maison habitable. C’est du travail concret.

tangible, quelque chose qu’il peut contrôler alors que tout le reste lui échappe. Un dimanche de mai, Claire vient voir ce qu’il fait. Elle observe le travail en silence pendant quelques minutes. C’est bien, finit-elle par dire, tu as de bonnes mains. Elle rougit légèrement à ses mots comme si elle en avait trop dit. Hans sourit.

Merci mon père, il m’a appris. Il parle un peu maladroitement au début. Claire lui raconte sa vie avant la guerre, ses études interrompues, ses rêves d’enseigner. Hans lui parle de Kenixberg, des hivers où la mer gelait, des étés où le soleil ne se couchait presque jamais. “C’était beau”, dit-il. Avant.

L’été 1946, Hans devient officiellement travailleur civil libre. Il emménage dans la petite maison. C’est étrange d’avoir son propre espace après tant de mois dans les camps collectifs. Il gagne un salaire modeste mais c’est le sien. Pour la première fois depuis des années, il a une forme d’autonomie, de dignité.

Il travaille dur de l’eau beau crépuscule aidant fourni dans tous les aspects de la ferme la moisson, la traite des vaches, la réparation des machines. Progressivement, presque imperceptiblement, la vie prend une nouvelle forme. H commence à être accepté dans le village. Au début, les regards restent méfiants, parfois hostiles. Mais lorsqu’il aide une vieille femme à porter ses courses, lorsqu’il répare gratuitement le portail de l’église endommagée, lorsque le boulanger le voit travailler honnêtement, jour après jour, les attitudes changent, pas chez tous, loin de là. Certains ne lui pardonneront

jamais d’avoir été allemand, d’avoir porté l’uniforme, mais d’autres commencent à voir l’homme derrière le soldat. À l’automne, Hans reçoit enfin une lettre d’Allemagne. Son cœur bat violemment lorsqu’il déchire l’enveloppe. C’est de sa sœur Greta. Elle a survécu. Elle écrit depuis un camp de réfugiés près de Hambourg. Leurs parents n’ont pas eu cette chance.

Ils sont morts pendant l’évacuation de Kenixberg en janvier 194, emporté par le Tifus dans la coue glaciale de la fuite. Greta, elle a été évacuée par un des derniers navires. Elle a quinze maintenant. Elle vit avec une tente éloignée qui l’a recueilli. Les conditions sont difficiles.

Peu de nourriture, pas de travail, l’avenir incertain. Si tu peux m’aider ! écrit-elle. N’importe quoi. Hans pleure pour la première fois depuis des mois. Il pleure ses parents, leur mort dans le froid et la terreur. Il pleure la maison de son enfance, maintenant annexée par l’Union soviétique, habitée par des étrangers.

Il pleure tout ce qui est perdu et ne reviendra jamais. Mais il sait aussi qu’il doit être fort pour Greta. Il écrit immédiatement, lui envoie un peu d’argent, pas grand-chose, car son salaire est maigre, mais c’est quelque chose. Il lui promet qu’il l’aidera autant qu’il le peut. L’hiver 1946-1947 est encore plus rude que le précédent. La France souffre de pénuries alimentaires.

Le rationnement est sévère mais sur la ferme, Hans et Fournier travaillent ensemble pour maximiser la production. Ils plantent des légumes d’hiver. répare les serres, optimise chaque parcelle. Fournier partage équitablement la nourriture. Hans ne manque jamais de rien. Le soir, parfois, il est invité à dîner dans la maison principale.

Claire prépare des soupes épaisses avec ce qu’ils ont. Il parle de tout et de rien. De la météo, des travaux à venir, des projets pour le printemps. Pas de la guerre, jamais de la guerre. C’est un accord tacite. Un soir de décembre, alors que la neige tombe doucement dehors, Claire lui demande s’il pense rentrer en Allemagne un jour. Hans regarde le feu dans la cheminée.

Il n’y a rien pour moi là-bas, dit-il finalement. Ma maison n’existe plus. Mes parents sont morts. Ma sœur est dans un camp de réfugiés. L’Allemagne que je connaissais. Elle a disparu. Claire ne dit rien, mais elle pose doucement sa main sur la sienne. C’est un geste simple, plein de compassion.

Hans sent quelque chose se dénouer en lui, une tension qu’il portait depuis si longtemps. Le printemps 1947 apporte de nouveaux espoirs. Les récoltes précédentes ont été bonnes. La ferme prospère modestement. Fournier décide d’agrandir les cultures. Il confie de plus en plus de responsabilités à Hans.

Le traite vraiment comme un associé plutôt que comme un employé. Hans apprend à gérer les comptes, à négocier avec les fournisseurs, à planifier les rotations de culture. Il découvre qu’il a un talent pour cela. Son français s’améliore considérablement. Il peut maintenant tenir des conversations complexes, plaisanter, comprendre les nuances. Claire et lui passent de plus en plus de temps ensemble.

Elle lui enseigne la littérature française, lui lit des passages de Victor Hugo et de Flobert. Il lui parle de Gh et de Schiller, de la culture allemande qui n’est pas celle des nazis. Ils découvrent ensemble que la haine ne peut pas définir tout un peuple, qu’au-delà des uniformes et des drapeaux, il y a des êtres humains avec leurs espoirs et leurs peur.

Un soir de juin, alors qu’il marche dans le verger au coucher du soleil, Hans prend sa main. Elle ne la retire pas. Il reste ainsi silencieux, écoutant les oiseaux chantés dans les pommiers. L’été passe dans une sorte de bonheur tranquille. Hans travaille, économise, envoie régulièrement de l’argent à Greta. Il apprend que sa sœur a trouvé un emploi dans une usine, que sa situation s’améliore lentement.

Elle lui écrit qu’elle comprend sa décision de rester en France, qu’elle ne lui en veut pas. “Tu as trouvé une nouvelle vie ?” écrit-elle. Je suis heureuse pour toi. À l’automne 1947, Fournier annonce qu’il souhaite prendre sa retraite progressivement. Il propose à Hans un arrangement. Hans deviendrait copropriétaire de la ferme en échange de son travail et d’un investissement modeste qu’il peut réunir avec ses économies. Tu as prouvé ta valeur, dit Fournier.

Tu mérites ta part. Anne s’est bouleversé. C’est plus qu’il n’osait espérer, une vraie place dans ce monde nouveau, une chance de reconstruire. En décembre 1947, Hans etcler se marient à l’église du village. C’est une cérémonie simple. Quelques amis, des voisins, fourniers qui rayonnent de fierté.

Certains villageois refusent de venir scandaliser qu’une française épouse un ancien soldat allemand. Mais d’autres sont là, acceptant que le passé soit le passé, que l’avenir doit se construire sur autre chose que la vengeance. Le prêtre bénit leur union, parle de pardon et de réconciliation. Hans pense à ses parents, se demande ce qu’ils auraient dit.

Il espère qu’ils auraient compris. L’année 1948 arrive. Le gouvernement français annonce que tous les prisonniers allemands seront libérés d’ici la fin de l’année. Ceux qui le souhaitent peuvent demander la citoyenneté française s’ils remplissent certaines conditions. Hans hésite. Devenir français signifie renoncer officiellement à son identité allemande, coupé définitivement avec son passé.

Mais quel passé ? Könnig n’existe plus, du moins pas comme ville allemande. L’Allemagne est divisée, occupée, en ruine. Sa sœur reconstruit sa vie là-bas, mais il n’a plus rien qui rattache vraiment. Un soir de septembre, Hanses et Claire s’assoient dans leur petite maison. Claire est enceinte de 3 mois. Il discute de l’avenir. “Tu peux rentrer si tu veux”, dit-elle doucement.

Je ne te retiendrai pas si c’est ce que tu désires vraiment. Hans secoue la tête. Ma maison est ici maintenant, dit-il. Avec toi, avec notre enfant à venir, avec cette terre que nous cultivons ensemble. Je ne peux pas retourner dans un pays qui n’existe plus. Je dois regarder vers l’avant. En novembre, il remplit les papiers pour demander la citoyenneté française.

C’est étrange de remplir ses formulaires, de signer son nom au bas d’un document qui changera son statut. Il pense à ses parents, à sa sœur, à tout ce qu’il a perdu, mais il pense aussi à tout ce qu’il a trouvé. Une femme qu’il aime, un foyer du travail qui a du sens, une communauté qu’il accepte progressivement. Il ne renit pas d’où il vient.

Les souvenirs de Kixberg resteront toujours avec lui. Mais il choisit de construire quelque chose de nouveau plutôt que de pleurer éternellement ce qui est mort. Le 30 décembre 1948, dernier jour avant la date limite fixée pour la libération de tous les prisonniers allemands, Hans reçoit un document officiel.

Sa demande de citoyenneté est en cours d’examen. Il peut rester en France légalement en attendant la décision finale. D’autres anciens prisonniers font leur bagage, se préparent à remonter dans les trains qui les ramèneront vers l’Allemagne. Certains sont pressés de partir, impatients de retrouver leur famille.

D’autres partent à contre-cœur, ne sachant pas ce qui les attend. Hans observe un convoi partir depuis la gare du village. Des hommes qu’il a connu dans les camps montent dans les wagons. Certains lui font signe. “Bonne chance, Hans !” criant-il. “Bonne vie !” Il leur répond, leur souhaite la même chose. Il se demande combien d’entre eux trouveront vraiment ce qu’ils espèrent en rentrant.

Combien découvriront que leurs maisons ont été détruites, leurs familles dispersées, leur ville méconnaissable ? Combien passeront des années à essayer de reconstruire sur les décombres ? Il rentre à la ferme à pied, longeant les routes qu’il connaît maintenant par cœur. L’hiver est doux cette année.

Les champs sont endormis, attendant le printemps pour renaître. À l’horizon, il voit la fumée qui monte de la cheminée de sa maison. Claire doit préparer le dîner. Fournier est probablement déjà assis près du feu, lisant son journal, attendant de discuter des plans pour la saison prochaine. Hans accélère le pas.

Il a hâte de rentrer chez lui. En mars 1949, il reçoit sa notification officielle. Sa demande de citoyenneté est approuvée. Il est maintenant officiellement français. Le maire du village organise une petite cérémonie. Hans prête serment, promet de respecter les lois et les valeurs de la République. C’est solennel et émouvant.

Quelques villageois assistent à la cérémonie, plus qu’il ne l’aurait imaginé quelques années auparavant. Après, on l’invite au café pour trinquer. Le patron lui offre un verre de vin. “Bienvenue parmi nous, Hans”, dit-il. vraiment bienvenue. Le soir, de retour à la ferme, Hans écrit à sa sœur.

Il lui explique sa décision, lui raconte tout ce qui s’est passé. Je ne t’abandonne pas, écrit-il. Tu es ma famille et tu le resteras toujours. Mais je ne pouvais pas revenir. Il n’y avait rien pour moi en Allemagne. Ici, j’ai trouvé une nouvelle vie, une raison de continuer. J’espère que tu comprends. Il joint de l’argent à la lettre, plus qu’il ne peut vraiment se permettre, mais il veut qu’elle sache qu’il pense à elle. En mai Claire accouche d’un garçon.

Il l’appelle Pierre. En l’honneur de Fournier, le vieux fermier tient l’enfant dans ses bras, les yeux brillants de larme. “Un nouveau départ”, murmure-t-il, pour nous tous. Hans regarde son fils, si petit et si fragile, et il se promet de lui construire un monde meilleur que celui dans lequel lui-même a grandi.

Un monde sans guerre, sans haine, sans les erreurs du passé. Les années suivantes s’écoulent dans un rythme de saison et de récolte. La ferme prospère. Hans devient un membre respecté de la communauté. Il n’oublie jamais d’où il vient, mais il ne vit pas dans le passé. Il parle rarement de la guerre, sauf lorsqu’on lui demande directement.

Alors, il raconte simplement, sans chercher à se justifier ni à se victimiser. Il dit ce qu’il a vécu, ce qu’il a perdu. ce qu’il a trouvé. Certains le jugent toujours. Pour eux, il sera toujours l’ancien soldat allemand, l’envahisseur, celui qui n’a rien à faire sur le sol français. Hans accepte ses regards, comprend ses sentiments.

Il ne peut pas forcer les gens à pardonner. Tout ce qu’il peut faire, c’est vivre honnêtement, travailler dur, être un bon voisin. Avec le temps, même les plus durs finissent par le tolérer, sinon l’accepter. En 1952, Greta lui rend visite pour la première fois. Elle a 22 ans maintenant. Une jeune femme qui a traversé des épreuves terribles mais qui garde une lumière dans les yeux.

Elle rencontre Claire, embrasse son neveu Pierre, découvre la ferme. “Tu as bien fait de rester”, lui dit-elle lors d’une promenade dans les champs. “Tu as construit quelque chose de beau ici.” Ils visitent ensemble la tombe de leurs parents dans le petit cimetière de Kenxberg, Kaliningrad, qu’ils ne reverront jamais.

Ils plantent un arbre dans le verger en leur mémoire, un pomier comme ceux qu’il y avait dans le jardin de leur enfance. Lorsque Hans fête ses ans en 1961, il est père de trois enfants. Pierre a ans Marie 9 ans et le petit Thomas 4 ans. Il parle français, étudie à l’école du village, jouent avec les autres enfants sans qu’on les montre du doigt.

Pour eux, Hans n’est pas un ancien prisonnier de guerre, pas un allemand. Il est juste papa, celui qui les emmène au champ le dimanche, qui leur apprend à reconnaître les plantes, qui raconte des histoires le soir avant de dormir. Parfois la nuit, Hans fait encore des cauchemars. Il revoit les combats en Normandie, les barbelés des camps, le visage de sa mère la dernière fois qu’il l’a vu.

Il se réveille en sueur, le cœur battant. Claire le sert contre elle, lui murmure des mots apaisant. “Tu es en sécurité”, dit-elle. “Tu es chez toi !” Et lentement, Hans se calme, se rendor, rassuré par la chaleur de sa femme, le silence paisible de la campagne normande. En 1965, 20 ans après la fin de la guerre, le village organise une commémoration. On invite Hans à participer.

Certains protestent. scandalisé. Comment peut-on inviter un ancien soldat allemand à une cérémonie honorant les victimes de l’occupation ? Mais d’autres défendant que sa présence. Hans n’est pas notre ennemi, dit le maire. Il est l’un des nôtres maintenant. Il a prouvé pendant 20 ans qu’il mérite sa place parmi nous. Hans assiste à la cérémonie.

Debout au fond, silencieux. Il écoute les discours, observe les familles pleurer leur mort. Il ressent leur douleur, leur colère légitime. Après la cérémonie, un vieil homme s’approche de lui. Hans le reconnaît. C’est monsieur du bois dont le fils est mort en déportation. L’homme le regarde longuement.

Je ne peux pas pardonner ce que l’Allemagne a fait, dit-il finalement. Jamais. Mais toi Hans, tu n’es pas responsable de tout ça. Tu étais un soldat comme mon fils. Vous avez tout deux été victimes de fou. Il tend la main. Hans la serère et mut aux larmes.

Pourquoi Hans est-il resté ? Cette question, on la lui pose souvent au fil des années. Il y répond différemment selon les jours, selon son humeur, selon qui demande. Parfois, il dit que c’était par pragmatisme parce qu’il n’avait rien en Allemagne. Pas de maison, pas de famille, pas d’avenir. C’est vrai, mais ce n’est pas toute la vérité.

Parfois, il dit que c’était par amour, pour clair, pour ne pas la quitter. C’est vrai aussi, mais pas suffisant. La vraie raison est plus complexe, plus profonde. H est resté parce qu’en France, il a eu la chance de redevenir humain après des années de guerre, après avoir été déshumanisé par l’idéologie nazie, après avoir tué et vu mourir, après avoir été traité comme un prisonnier sans valeur, il a trouvé ici des gens qui l’ont regardé comme un individu.

Fournier ne voyait pas un soldat allemand quand il le regardait travailler. Il voyait un homme capable, un travailleur honnête. Claire ne voyait pas l’ennemi. Elle voyait Hans avec ses espoirs et ses peurs, ses blessures et sa bonté. En France, Hans a eu l’opportunité de se reconstruire. pas en oubliant son passé, mais en construisant sur ses décombres quelque chose de nouveau.

Il a pu choisir qui il voulait devenir plutôt que d’être défini éternellement par ce qu’il avait été. C’était un privilège rare, un cadeau précieux. Beaucoup de ces compatriotes n’ont pas eu cette chance. Ils sont rentrés en Allemagne pour trouver un pays détruit, une société qui ne voulait pas entendre parler du passé, qui préférait enfouir les souvenirs plutôt que de les affronter.

Hans lui a pu faire son deuil, pleurer ses parents, sa ville, sa jeunesse perdue et ensuite recommencer. C’est pour cette liberté de recommencer qu’il est resté. Parce qu’ici, dans ce village de Normandie, sur cette ferme qu’il connaît maintenant mieux que les rues de Königsberg, il a trouvé quelque chose qu’il croyait perdu à jamais.

Il a trouvé une maison, pas celle où il est né, mais celle qu’il a choisi. Et parfois, le choix rend le lieu encore plus précieux que le sang. L’histoire de Hans n’est pas unique. Des milliers d’anciens prisonniers de guerre allemands ont fait le même choix. Certains pour des raisons pratiques parce que leurs régions d’origine étaient maintenant sous contrôle soviétique.

D’autres parce qu’ils avaient épousé des Françaises, d’autres encore simplement parce qu’ils préféraient l’incertitude d’un avenir en France à la certitude de la misère en Allemagne. 740000 prisonniers allemands ont été transférés en France pour participer à la reconstruction. La plupart sont rentrés chez eux en 1949, mais certains comme Hans ont décidé que chez eux désormais c’était ici.

Leurs histoires sont rarement racontées. Elles dérangent les récits simples de la guerre où les lignes entre bons et méchants, victimes et bourreaux sont clairement tracés. Mais la réalité est toujours plus complexe que les récits. La guerre fait des ravages de tous les côtés. Elle détruit des vies, des famiens, des avenirs.

Et lorsqu’elle se termine enfin, ceux qui survivent doivent trouver un moyen de continuer, de construire quelque chose sur les ruines. Hans Müller, né à Königsberg en 1921, mort en Normandie en 1987, a choisi de construire ici. Il a cultivé la terre, élevé ses enfants, vécu une vie simple et honnête. Il n’a jamais oublié d’où il venait. Mais il n’a pas permis au passé de définir son présent.

Il a prouvé qu’il est possible, même après les pires horreurs, de trouver la rédemption. Pas à travers de grands gestes ou des déclarations héroïques, mais à travers le travail quotidien, la descence ordinaire, l’amour partagé. Sa tombe se trouve dans le cimetière du village, à côté de celle de Claire qui a rejoint 10x ans plus tard.

Leurs trois enfants, leurs petits enfants, leurs arrières petits enfants viennent régulièrement fleurir la pierre. Pour eux, Hans est simplement grand-père, celui qui avait un léger accent jusqu’à la fin de ses jours, celui qui racontait des histoires étranges sur un endroit appelé Kigberg où la mer gelait en hiver. Un homme ordinaire qui a vécu une vie extraordinaire, traversait l’enfer et trouvait son paradis dans un verger normand. Et si on lui demandait aujourd’hui pourquoi il est resté, peut-être répondrait-il simplement ceci.

Parce qu’ici, on lui a donné une seconde chance. Parce qu’ici, quand tout était perdu, il a trouvé l’espoir. parce qu’ici, pour la première fois depuis si longtemps, il a senti qu’il avait un avenir.